Tangerine Dream

Rubycon

Produit par

1- Rubycon (Part One) - 1995 - Remaster / 2- Rubycon (Part Two) - 1995 - Remaster

Sans surprise ou étonnement, c’est selon, le Krautrock n’échappe pas au tournant général qui marque la scène rock au milieu des années 1970. Le genre musical continue de se porter au mieux, mais d’un point de vue esthétique, il bascule dans une nouvelle ère qui laisse moins de place aux expérimentations pour privilégier des voies plus grand-public ou plus saturées. Tout en restant hermétique, Can ou Amon Düül II, par exemple, modèrent leurs audaces et ripolinent leur apparence de freaks germaniques, tandis que Tangerine Dream s’affaire à rendre la musique électronique populaire.

"Rendre la musique électronique populaire", voilà un slogan qui n’échappe pas non plus au patron de Virgin, Richard Branson, dont l’ambition esthétique est largement égale à son ambition financière. Depuis que le groupe a signé dans son écurie, sa productivité est décuplée : en 1974, le succès de Phaedra lui permet de se mettre au travail pour accompagner l’adaptation d’Œdipe Roi de Sophocle au festival de Chichester (dont l’enregistrement donnera naissance à un lost media légendaire) alors qu’Edgar Froese ouvre sa carrière solo avec Aqua (suivi par Epsilon in Malaysian Pale en 1975).

L’eau justement, depuis les méditations électroniques, a bien coulé sous les ponts, celle de la Sprée comme celle du Rubicon, et les vagues de synthétiseurs et autres séquences torrentielles se remodèlent pour se rendre plus faciles d’accès. Peut-être est-ce cela, pour Tangerine Dream, franchir le Rubicon : s’affranchir des rudiments expérimentaux pour "rendre la musique électronique populaire" ?

Quoiqu’il en soit, depuis Phaedra et plus encore avec Rubycon, les dés sont jetés.

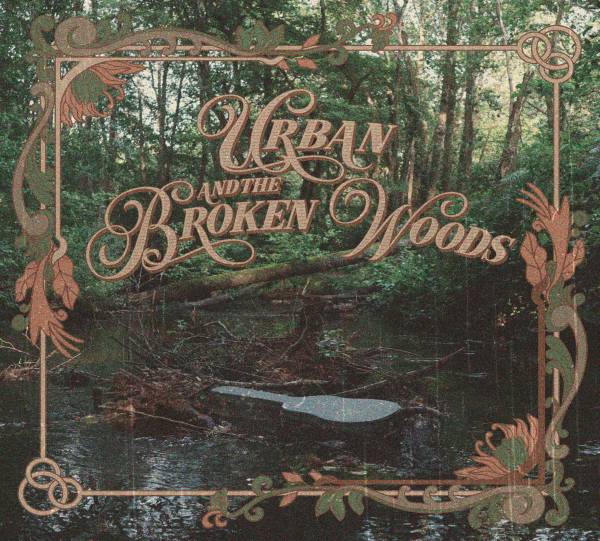

Difficile de décrire les deux longues pistes de Rubycon dont le cours n’est interrompu que par le barrage des limites du support physiques. À ce titre, on aura rarement vu une pochette illustrer avec autant de pertinence le contenu musical d’un album – une forme d’actualisation de la correspondance des arts. Rubycon apparaît vite comme l’épigone stylistique de Phaedra, les seules évolutions majeures étant une meilleure maîtrise des machines et de la lutherie (plus nombreuse) et une condensation du propos en un peu plus d’une demi-heure. La première partie est d’abord zen (il y a même un gong) et aquatique, puis gagne en grandiloquence cinématographique dont la dynamique est seulement rompue par une baisse de régime, pour entrer dans une phase désormais contemplative dominée par les séquences, sans que l’aspect mélodique ne soit sacrifié – c’est à ce moment que se joue la transition esthétique, pour le groupe et pour le monde de la musique. Un final plus chaotique laisse place à la seconde partie immédiatement plus inquiétante : les sirènes sonnent l’alarme apocalyptique et les chœurs déclament le début du rituel eschatologique. Les séquences ensuite déployées sont d’une modernité remarquable, tandis que les variations subtiles et les interventions des claviers (notamment du mellotron) apportent quelques péripéties, qui viennent s’échouer telle l’écume sur le littoral, annonce d’une conclusion plus filmique et classicisante. Un coup de maître de bout en bout.

L’album connaît évidemment un immense succès et donne lieu à une grande tournée mondiale, qui passe de l’Australie à la France, non sans difficultés logistiques et techniques, puisque Peter Baumann disparaît sans prévenir (il est momentanément remplacé par Michael Hoenig d’Agitation Free) et que les machines s’abiment durant le voyage. Rien qui ne saurait empêcher le groupe de rebondir, tel un un ricochet sur les eaux du Rubicon.

À écouter : "Rubycon (part. 1)", "Rubycon (part. 2)"