Bob Marley and the Wailers

Catch a Fire

Produit par

Prélude

Le temps qui passe enjolive souvent le passé. Dans les témoignages enflammés que suscite le rock des sixties et des seventies, il est fréquemment question de métissage, d’amour universel et de solidarité. Or, en 1973 et dans la vraie vie, les petits rockers se fichaient du reggae comme de leur premier caleçon. Les musiques "ethniques" étaient jugées sans intérêt et les rares élus qui écoutaient les albums jamaïcains en import étaient surnommés les "Tchic-a-boum.

Ceci dit, l’expression "Tchic-a-boum", tellement méprisante et réductrice, n’était pas totalement dépourvue de fondement puisqu’une écoute distraite du reggae ne laissait résonner que le souvenir d’un rythme répétitif et chaloupé.

Justement, le tempo du reggae... Héritier du ska et du rocksteady (plus lent), symbole d’une Jamaïque indépendante depuis 1962, le reggae est l’exact contraire rythmique du rock : les temps forts sont le deuxième et le quatrième tandis que le troisième est souligné par un coup de caisse claire et de grosse caisse. De quoi coller franchement la gerbe à ceux qui avaient été biberonnés par la seule musique anglo-saxonne durant les fifties puis les sixties.

Alors, incompatibilité d’humeur, fermeture d’esprit ou intolérance rythmique ? On peut appeler ça comme on veut ; le résultat est le même.

Retour aux affaires

Sous nos latitudes, Catch A Fire sort dans l’indifférence. La pochette d’origine (1) est remarquable : c’est un énorme Zippo simplement orné, sur son couvercle, d’une gravure enjolivée précisant le titre de l’opus et le nom du groupe, "The Wailers". Le dessus du briquet, articulé sur un rivet posé à la main, s’ouvre exactement comme son modèle original pour donner libre accès au vinyle. Un coup de génie. Un collector. Et un hommage appuyé à la flamme originelle qui donne vie à la ganja. Dans le cérémonial rastafari, le cannabis sacré permet d’entrer en contact avec Jah. En direct. Sans préfixe, sans itinérance et sans carte prépayée.

On sait que le reggae a été inventé par Frederick Hibbert (dit "Toots") en 1967. Comme le blues, le reggae compte autant d’origines certifiées que de bonimenteurs qui les certifient. La version la plus plausible est que le terme signifierait "loquedu" (2).

Ce sont les Wailers qui vont donner ses lettres de noblesse à la musique des loquedus ; ils vont même la porter sur le toit du monde. Au point que le style, du moins en tant que tel, ne survivra pas à la mort de Bob Marley (3). A partir de 1981, il disparaitra rapidement des radars populaires.

Catch A Fire est une merveille. Probablement le meilleur album de reggae de tous les temps. Il sonne comme une épiphanie. Il n’y a pas une plage à jeter. Le disque incarne une culture, une humanité, une religion, une foi, un pays et une histoire. Tout ça à la fois. Comme le blues (encore une fois), le reggae s’enracine dans la misère et l’injustice, dans la terre et le colonialisme, dans l’espoir et la révolte. Avec cette part de "naïveté du poète" (4) qui croit dur comme fer que deux rimes idiotes et un refrain peuvent changer le monde. La bonne blague…

En comparaison avec les grosses machines populaires du moment (hard-rock, jazz-rock, rock progressif, …), le reggae est une musique un peu "fauchée" (5). Sa structure (et le manque de compétences académiques des musiciens) limite les tonalités d’écriture. Certaines sonorités sont parfois déroutantes. A titre d’exemple, les passages de claviers sur Catch A Fire semblent issus du mode démo cheap de chez Bontempi.

Mais c’est le propos et la ferveur qui comptent. Et le propos comme la ferveur sont exceptionnels. L’écriture de l’album fondateur est partagée entre Bob Marley (sept titres) et Peter Tosh (deux titres). Il est difficile de savoir si, à ce stade de leurs carrières respectives, les deux hommes sont encore complices ou déjà concurrents. Encore frères. Déjà ennemis. Ce sera l’affaire de quelques petits mois avant que le duo ne se désintègre.

Par conséquent il faut vraiment profiter de ce moment suspendu. Parce qu’en 1973, les "glimmer twins" de Jamaïque sont entourés d’une clique de rêve. Bunny Livingston, Aston Barrett, Carlton Barrett. Et Robbie Shakespeare, l’élève d’Aston, sur "Concrete Jungle", le stupéfiant titre d’ouverture. Il se raconte qu’Aston (surnommé "Family" parce qu’il était le père attentif de quarante enfants reconnus) aurait participé aux compositions de Catch A Fire sans être crédité (6). Ce n’est pas important pour lui : les Wailers sont un collectif. Tout le monde bricole dans l’intérêt commun. Et puis, au départ, cette musique devait rester insulaire. Les fumeurs de ganja ne pensaient pas à s’exporter, à voyager, à se déraciner. En 1973, il n’était pas question entre eux de droits d’auteur, de fric, de contrats, de chiffres. Pas encore (7).

On sait que c’est le travail obstiné (et pas forcément désintéressé) du producteur anglais Chris Blackwell (8) qui permettra au reggae de quitter la Jamaïque par la grâce d’Island Records. Pour aller s’exposer (puis se prostituer) dans les grandes villes de Babylone. Jusqu’à y laisser son âme (9).

Catch A Fire a été enregistré en 1972 sur une console 8 pistes, dans plusieurs studios différents de Kingston. Les neuf titres seront retravaillés à Londres par Blackwell qui ajoutera quelques overdubs de guitare, décalés et fort peu utiles au demeurant (10).

Dieu a interdit aux rastas de se couper les cheveux, de manger de la viande ou de boire de l’alcool. Par bonheur, il n’a jamais interdit à personne de faire de la musique et d’enregistrer des disques. Pourvu que les musiciens soient vêtus de rouge (le sang), de jaune (la richesse) et de vert (le Royaume divin)…

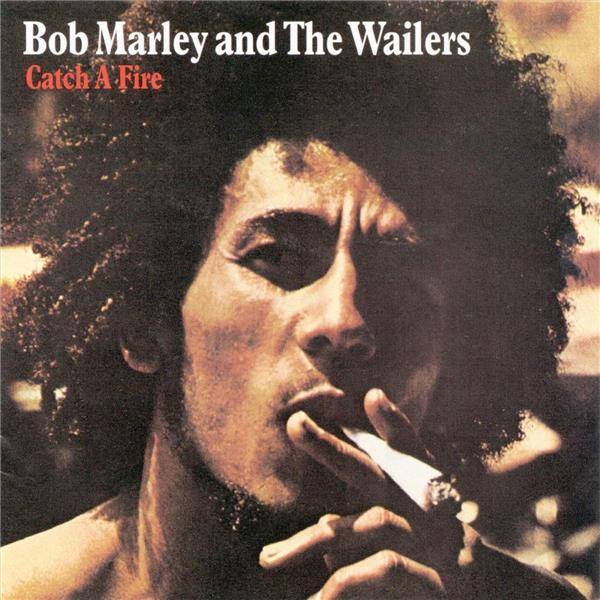

(1) Les rééditions, réattribuées à "Bob Marley And The Wailers" (quand l’histoire réécrit l’Histoire…), afficheront une photo un peu putassière de Robert Nesta Marley, devenu seul leader "bankable" du groupe jamaïcain après le départ de Peter Tosh et d’Aston Barrett.

(2) C’est la version de Toots. Bob Marley allait tenter de redorer les origines du genre en expliquant que c’était un terme d’origine espagnole signifiant la "musique du roi" mais cette réinterprétation semble à peine plus crédible que la vieille histoire de la sardine dans le port de Marseille.

(3) Atteint d’un cancer de la peau (révélé, selon la légende, lors d’un match de football en France), Bob Marley refusera la médecine de Babylone. Malheureusement, Jah ne lui sera finalement d’aucun secours.

(4) Comme Django Reinhardt n’a jamais compris la sédentarité, Bob Marley, converti en 1966 au rastafarisme à la demande de son épouse, ne comprenait pas les codes de "Babylone". Je cite de pure mémoire une de ses rares interviews parues dans un magazine musical français. C’était durant la tournée "Babylon By Bus" qui allait déboucher sur un imposant double live du même nom. Les propos du chanteur jamaïcain, émouvants de sincérité, m’avaient dérouté. L’homme (qui venait d’échapper à une tentative d’assassinat fin 1976) ne comprenait pas pourquoi notre culture consumériste ignorait les vérités du rastafarisme. Pourquoi le cannabis était proscrit. Pourquoi les femmes n’étaient pas respectées en tant que personnes dans nos contrées. Pour l’anecdote, Serge Gainsbourg fera les frais du matriarcat jamaïquain lorsque Rita Marley lui remontera les bretelles. Il avait fait chanter des cochonneries impies à ses choristes (il faut réécouter "Lola Rastaquouère" pour comprendre). Incommunicabilité.

(5) Au même titre que le blues touareg de Tinariwen, par exemple.

(6) Barrett sera crédité sur Burnin’, l’album suivant qui sortira également en 1973. Il est clair que les deux opus ont été conçus pratiquement en même temps.

(7) Winston Hubert McIntosh finira par claquer la porte parce qu’il estimait que Bob Marley avait négocié des royalties ridicules avec la maison de disques. Plus tard (1978), il chantera en duo avec Mick Jagger Plus tard encore (1987), il sera assassiné par balles pour une sombre affaire liée soit à un trafic de weed soit à la tentative de contrôle d’une station de radio. La vérité est plurielle en Jamaïque. Et la violence est quotidienne. Au centième degré, on peut se réécouter "Dreadlock Holyday" de Ten CC…

(8) La légende de l’Anglais raconte qu’il aurait été sauvé des eaux en 1958 par des pêcheurs jamaïcains qui l’auraient soigné selon leurs rites religieux et leurs recettes végétariennes.

(9) Tout le monde abusera du reggae sans la moindre honte : Eric Clapton (jamais avare d’un holp-up), Police, Ten CC (déjà cité plus haut), UB 40, Culture Club, The Scorpions, Serge Gainsbourg, Led Zeppelin (ce n’était certainement pas leur premier "emprunt"), The Clash, Keith Richard(s), Mick Jagger, …

(10) Les parties de guitare sont à mettre au crédit de Wayne Perkins qui a failli remplacer Mick Taylor au sein des Rolling Stones. La place a lui a été chipée par Ron Wood.