Rush

Clockwork Angels

Produit par

1- Caravan / 2- BU2B / 3- Clockwork Angels / 4- The Anarchist / 5- Carnies / 6- Halo Effect / 7- Seven Cities Of Gold / 8- The Wreckers / 9- Headlong Flight / 10- BU2B2 / 11- Wish Them Well / 12- The Garden

En terme de musique rock, on a beaucoup accordé d'importance à 1967 et à son fameux Summer Of Love, mais il ne faudrait pas oublier non plus 1968, année ô combien marquante qui a vu naître des groupes aussi mégalithiques que Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Yes ou encore Rush. Ceci étant posé, et pour remettre l'Histoire en ordre de marche, qu'est-ce que ces formations de vieux machins ont encore à nous offrir quatre décennies plus tard ? Soyons honnêtes : le Zeppelin n’est plus qu’un lointain souvenir, le Sabbath tente vaille que vaille un dernier (et lucratif) baroud d’honneur, et le Purple n’a de cesse d’empiler les tournées nostalgiques à n’en plus finir. Quant à Yes, c’est un effectif méconnaissable, privé de son chanteur historique Jon Anderson (sans même compter Rick Wakeman, parti depuis belle lurette), qui a osé un come-back mitigé l’an passé avec l’inconstant Fly From Here. Et Rush, nous direz-vous ? Eh bien Rush, contrairement à ses collègues, est toujours là et bien là, fidèle au poste sans interruption depuis 44 ans, sans avoir varié le moins du monde son effectif, droit dans ses bottes et suivant indéfectiblement sa ligne de route. Le trio vient d’ailleurs de sortir l’un des albums les plus brillants de sa longue carrière, l’occasion ou jamais, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le hard rock très particulier des canadiens, de se laisser tenter par le dernier grand dinosaure encore réellement en activité.

Pourquoi écouter Rush en 2012 ? Vaste question. On aurait tort de minimiser l’empreinte considérable que cette formation atypique a eu sur toute une frange de la communauté rock (metal et/ou progressif en grande partie), car si le triangle de Toronto a marqué au fer rouge des groupes comme Dream Theater ou encore Tool, personne à ce jour n’a encore été capable de suivre son sillage, et ce pour plusieurs raisons. La première, probablement mineure, est que Rush est un groupe d’une technicité phénoménale, une technicité qui ne saute pas à l’oreille de prime abord mais qui confine à l’évidence une fois le répertoire du combo apprivoisé, que ce soit lorsque l'on parle de l’agilité et du groove surhumains de Geddy Lee à la basse ou de la vélocité et de l'intelligence des frappes hors norme de Neil Peart à la batterie. Quant à Alex Lifeson, il serait grand temps que l’on réévalue son jeu de guitare à la hausse, même si son instrument ne possède pas un rôle moteur au sein du trio : sa variété de styles et de textures, sa technicité sans faille (rarement mise en avant, il est vrai) mais surtout sa recherche permanente d’utilisations originales de son instrument en font l’un des gratteux les plus indispensables de la planète.

La seconde raison est que, quoi qu’on puisse en penser, Rush possède un style inimitable et difficile à expliciter, un style qu’il serait hasardeux de simplement qualifier de "progressif", espèce de grand fourre-tout que l’on dégaine dès que l’on se sent perdu en dehors des sentiers balisés. Ce style tient bien sûr au son à proprement parler, avec une basse surpuissante et bien souvent mixée beaucoup plus fort que la guitare (c’est l’un des seuls groupes au monde à oser cette bizarrerie), un chant criard et maniéré pouvant sembler agaçant de prime abord, quoique Lee se soit nettement arrangé avec les années, et une guitare qui fait preuve d’un dynamisme sonore étonnamment faible pour un groupe étiqueté hard rock. Mais il tient également à une dichotomie stylistique permanente, celle qui concilie de façon omniprésente une matrice de chanson très simple, à base d’alternance couplets-refrains, possédant des parties chantées nettement prédominantes, et un remplissage sonore d’une effroyable complexité, constellé de mini-breaks et de ponts enchaînés débordant d’idées instrumentales hautement improbables. C’est cette dichotomie qui étonne le plus quand on se frotte à Rush : on s’attend à chaque fois à entrer très vite dans leur dernier album en date, mais il n’en est rien et il faut souvent patienter longuement avant de prendre un pied plein et entier à chaque nouvelle livraison.

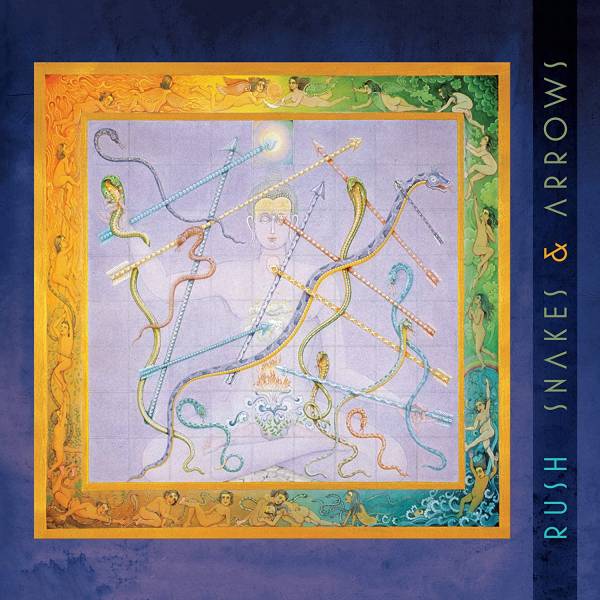

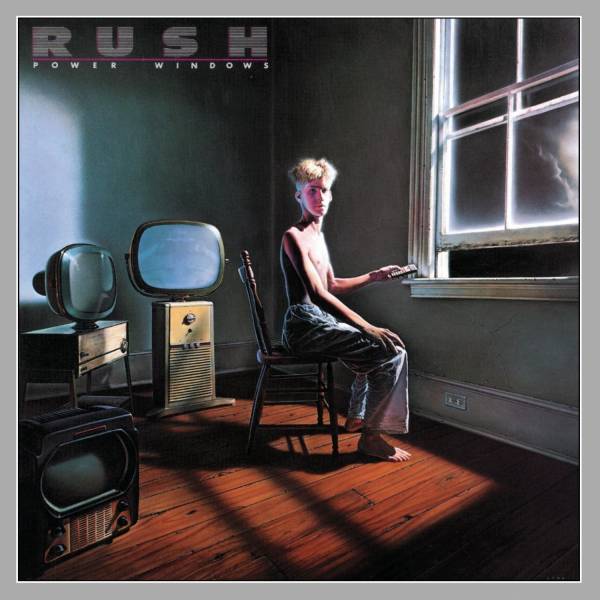

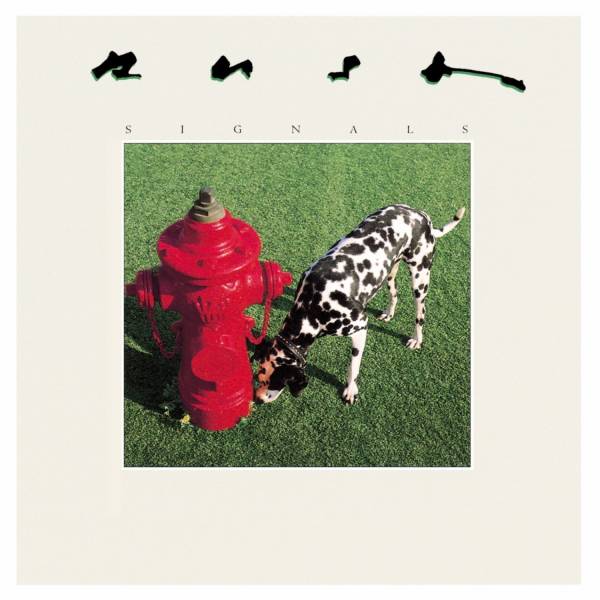

Venons-en au sujet principal : Clockwork Angels, dix-neuvième (!) album des canadiens. Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître de la part de vénérables grands-pères qui auront tous bientôt 60 ans, il s’agit d’un grand cru, d’un très grand cru, même. Pourtant, inutile de dire que ce n’était pas gagné d’avance. On ne va pas se refaire l’intégralité de la disco de Rush pour étoffer cette assertion, mais tout de même : voilà un groupe qui n’a pas commis que des chefs-d’oeuvre, loin s’en faut. Pour tout dire, depuis le glorieux Moving Pictures datant de 1981, on n’avait plus connu le trio à pareille fête. Entre les couleurs synthétiques ultra-datées des albums des années 80, une nette baisse d’inspiration dans les années 90 et la tragédie familiale qui s’est abattue sur Neil Peart en 1997 (l’homme a en effet perdu coup sur coup son unique fille et son épouse, toutes deux décédées à quelques mois d’intervalle), on n’aurait pas pensé que les canadiens puissent un jour se remettre en selle. Néanmoins, Vapor Trails, sorti à l’aube des années 2000, montrait déjà des signes encourageants de convalescence, mais c’est véritablement la rencontre de Nick Raskulinecz qui a provoqué le déclic décisif : en effet, le producteur a offert à Rush une signature sonore que le groupe n’avait encore jamais possédé avec le percutant Snakes & Arrows, parvenant à raviver la flamme que bon nombre d’amateurs éclairés croyaient éteinte, malgré, c'est vrai, une poignée de morceaux un brin faiblards. Cinq ans plus tard, son successeur, mis en boîte par le même Raskulinecz, enfonce le clou et s’impose comme l’une des pièces maîtresses de la discographie rushienne.

Oublions le concept qui sous-tend Clockwork Angels car il n’apporte pas grand chose au plaisir de l’écoute. Pour faire court, Neil Peart, le batteur-parolier-écrivain de l’équipe, a accouché d’une histoire de science fiction se déroulant dans un univers steampunk regorgeant de cités perdues, de pirates, d’anarchistes et dirigé d’une main de fer par un fabriquant de montres tortionnaire. A toute fins, utiles, si vous êtes intéressés par l’histoire, sachez qu’un roman de SF, réalisé à quatre main avec Kevin J Anderson (celui-là même qui a aidé Brian Herbert à mettre en forme l’héritage de Dune), verra le jour prochainement. Bref, on passe, si ce n’est que le visuel écarlate de la pochette de l’album nous prépare amplement à son contenu : un hard rock massif, bouillonnant et récuré dans ses moindres détails. Si l’introductif "Caravan" nous plonge d’emblée sous des coups d’enclume appliqués avec la délicatesse d’un forgeron musculeux, qu’on ne s’y trompe pas : ici, le rock de Rush ne consiste pas en un assommoir à répétition, mais en un concassage en règle. Rush ne cogne pas, il broie, il ne distribue pas ses riffs comme une succession de crochets du gauche et du droit, il malaxe les oreilles dans une gangue sonore implacable, une gangue dominée par la basse bourdonnante de Gedee Lee qui fulmine comme une machine infernale tandis qu’Alex Lifeson se charge de combler les interstices vacants selon l’inspiration du moment : larsens furieux, effets de wah-wah asphyxiants ou riffs détructurés enchaînés en quelques secondes. Si de rares samples et notes de synthé parviennent parfois à trouver une petite plage libre en décibels, le reste de la partition titanesque de Rush se retrouve phagocytée par la voix orgasmique de Lee et surtout par la batterie métamorphe de Peart, omniprésente, entêtante dans sa persistance et sa précision. Écoutez donc l’introduction implacable de "Headlong Flight" et notez l’alliage de puissance brute et de vitesse du bonhomme, c’est phénoménal.

Mais tout ça ne concerne que des atouts purement techniques, atouts que l’on retrouve à peu près à l’identique sur tous les albums du groupe (moins la guitare dans les années 80). Ce qui fait la différence ici, c’est que chaque titre se révèle rigoureusement indispensable après quelques tours de platine. Aucun déchet, donc, même pas dans les morceaux plus doux qui font preuve d’une solidité mélodique à toute épreuve ("The Wreckers", "The Garden", aux refrains sidérants de beauté). Au contraire, on retrouve sur ce 20ième opus des pièces parmi les meilleures composées par Rush, débalant des riffs hard écrasants de majesté ("Caravan", "BU2B"), renouant parfois avec une esthétique 70’s généreuse ("Seven Cities Of Gold" et sa guitare orgiaque bataillant au sein de larsens fumeux), se parant de touches orientales mystérieuses ("The Anarchist") et révélant des merveilles de progression sonique ("Carnie", l’un des points d’orgue du disque avec son pont à la chape de plomb infernale). Et puis il y a "Headlong Flight", on l’a dit et redit, un morceau monumental par sa charge de Panzer soutenue par les rafales de rotative de Peart et débouchant sur un refrain triomphal. Même lorsque le trio donne dans l’émotion libératoire de la conclusion ("Wish Them Well"), on s’incline sans sourciller. Allez, si on cherchait bien, on pourrait trouver à redire sur la naïveté téléphonée d’un "Clockwork Angels" en pilotage automatique, un peu trop évident pour être honnête, mais même ce titre passe sans trop de problème après une petite dizaine d’écoutes.

Question qui tue : qui, parmi toutes les formations antédiluviennes encore en activité aujourd’hui, des Rolling Stones aux Beach Boys (tiens, encore des papys ressuscités) en passant par Deep Purple ou King Crimson, serait capable de pondre l’un de ses meilleurs albums après quarante années d’activité ? La réponse est simple : personne. Rien que ce constat force tacitement l’admiration à l’égard de l’équipe Lee-Lifeson-Peart, indépendamment des qualités évidentes de ce superbe album à consommer sans aucune modération. Quant à revoir un jour les trois canadiens en concert dans l'hexagone, on peut toujours rêver : Rush a honoré la France de sa présence en deux occasions, en 1992 et en 2011 au Zénith de Paris. Compte tenu de l'âge des zigotos en question, ceux qui ont loupé le coche peuvent sérieusement s'en mordre les doigts.