Green Day

Insomniac

Produit par

1- Armatage Shanks / 2- Brat / 3- Stuck With Me / 4- Geek Stink Breath / 5- No Pride / 6- Bab's Uvula Who? / 7- 86 / 8- Panic Song / 9- Stuart and the Ave. / 10- Brain Stew / 11- Jaded / 12- Westbound Sign / 13- Tight Wad Hill / 14- Walking Contradiction

Le carton mondial de Dookie laisse Billie Joe Armstrong dans l’océan de merde qui avait fait le triomphe du troisième disque de son groupe. Que faire d’un tel succès ? Ecouter le concert de louanges des parasites qui se pressent devant les loges ? Scruter les zéniths bondés d’un air satisfait ? Ou bien grincer des dents devant les piques assassines, menaces de lynchage et autres procès en sorcellerie que lui déversaient par jets continus les franges les plus intégristes d’un punk moribond ? Car une fatwa avait été lancée contre Green Day depuis les profondeurs de son Berkeley originel. Le 924 Gilman Street, club légendaire où il s’est tant produit, dont la devise affichée à l’entrée est "Nous n’acceptons aucun racisme, aucune homophobie, aucun groupe signé sur une major", leur a fermé ses portes depuis leur dernier concert dans les lieux en tant que formation indépendante le 24 septembre 1993. Si bien qu’Armstrong est obligé de se dissimuler derrière une fausse barbe et une paire de shades pour s’y rendre sous peine de se faire agresser à coups de tessons de bouteille. Le MRR, fameux fanzine qui a tant aidé le groupe à se construire une culture underground, consacre de longs articles assassins pour le réduire en bouillie. A chaque concert, au milieu de la foule extatique traîne toujours une banderole clamant "Fuck Green Day !" ou "Green Day Go Home !" Pas facile à vivre quand on a 22 ans et que son seul crime est d’avoir engendré des morceaux qui plaisent massivement aux gens. Tiraillé entre l’envie de jouir et d’avoir honte de son sort, Armstrong sombre logiquement dans la paranoïa. Chaque journaliste rencontré est un ennemi potentiel, chaque verre qu’il vient prendre dans un bar de sa banlieue de Rodeo est susceptible de dégénérer en baston face à deux péquenots désireux de fracasser "la couille molle de Green Day", toute discussion à propos du groupe et de l’argent qu’il amasse est devenue taboue devant les proches. Le chanteur répand son fiel sur la concurrence, et agonise notamment d’insultes les Smashing Pumpkins, alors sur le point de sortir leur imbitable Mellon Collie And The Infinite Sadness.

Face à l’adversité, le trio se serre les coudes. Chacun achète une maison à Oakland et fonde rapidement une famille. Billie Joe se marie avec son amour de toujours, Adrienne, qui lui donne quelques mois plus tard un premier fils qu’il nomme Joey en hommage au chanteur des Ramones. Mais bientôt Warner vient toquer à sa porte. La major avait englouti des sommes colossales dans le Bedtime Stories de Madonna qui s’était soldé par un four retentissant. Green Day, cheval sur lequel il n’avait pas misé toutes ses billes au départ, était arrivé à point nommé pour renflouer les caisses. Il fallait battre le fer tant qu’il était chaud. La fraicheur de Dookie s’explique grandement par la spontanéité avec laquelle il avait été enregistré. Il ne s’agissait que de trois gamins, heureux comme des papes, déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes. 10 millions de disques vendus plus tard, la gestation de son successeur est logiquement plus difficile. Armstrong passe de longues nuits blanches, partagé entre les biberons de minuit de sa progéniture et l’obligation d’écrire le nouveau volet du plus grand succès post Nirvana de la planète rock. Le titre du prochain effort est tout trouvé.

Après avoir bouclé le titre "J.A.R." pour la BO du film Angus, le groupe retrouve Rob Cavallo à l’été 1995, un bon paquet de rancœurs, frustrations et nerfs en pelote dans la besace. Billie Joe n’a plus envie de jouer le rôle d’entertainer d’une jeunesse standardisée dans des stades sponsorisés par Pepsi : "Nous étions en train de devenir tout ce que l’on détestait. Lorsque les gamins venaient nous voir, ils se déplaçaient en communauté, avec une idée d’appartenance à un groupe et à une ambiance punk. Aujourd’hui, le public est plus dans la démarche : "Allez, vas-y connard… Fais bouger ton putain de cul maintenant !"" L’objectif est clairement d’écrire des chansons que les kids ne pourront pas siffloter sur le chemin de l’école. Rapidement enregistré, rapidement sorti, Insomniac est un disque de réaction. Tout comme Nirvana avec In Utero, Green Day tente de s’extraire de la masse en se repliant sur ses fondamentaux. Cobain avait défiguré son deuxième chef d’œuvre de striures de larsens morbides, le trio de Berkeley durcit son rock, en rature l’aspect enjoué pour le cramer sur les charbons ardents du punk originel. Pourtant, ni l’un ni l’autre ne parvinrent à trahir leur véritable nature. In Utero consumait ses superbes mélodies avec l’énergie du désespoir, Insomniac dévoile une pop contrariée par un binaire expéditif.

En termes d’album de punk rock canonique, Insomniac se pose là. Quatorze titres défenestrés en 32 minutes, c’est presque trois fois moins que 21st Century Breakdown. Le disque bastonne d’un air mauvais comme les Ramones le firent sur leur premier effort ("Brat" ne renvoie-t-il pas à "Beat On The Brat" ?), les cocktails Molotov abondent, confectionnés avec le même carburant inflammable qu’un bon Stiff Little Finger (influence qu’a judicieusement pointé un des personnages du film High Fidelity). Tout en se prouvant à lui-même son authenticité, le groupe inflige une jouissive avalanche d’uppercuts. Les titres aux consonances bizarres s’empilent comme des insultes de comic book ("Armatage Shanks", "Brat", "Bab’s Uvula Who", "Tight Wad Hill"). Tout n’est qu’amertume, haine de soi, crachats, coups de lattes vicieux et crocs en jambes. Excepté "Brain Stew", chaque titre détale comme un dératé sous la barre des deux minutes. Récemment écouté dans sa superbe réédition vinyle, la verve atrabilaire d’Insomniac laisse pantois. Le seul moment de répit est accordé lorsque l’on retourne la face A pour se cogner la basse en ébullition de Mike Dirnt sur l’introduction de "Panic Song", progressive montée en puissance vers une nouvelle décharge d’adrénaline. Dans son rôle de punk des banlieues piqué au vif, Green Day assure méchamment. "Bab’s Uvula Who ?" pourrait être présenté à titre d’exemple dans les Rock’n’roll High Schools avec comme exercice : comment vomir sa haine totale de l’humanité en 124 secondes. "Tight Wad Hill" ne s’embarrasse ni d’introduction ni de pont pour expédier son propos au ras du bitume. L’enchaînement des cinq premières pistes, parfaites dans leur construction, lapidaires, bagarreuses, teigneuses comme de petites frappes mal élevées, agissent si bien sur l’auditeur qu’on en viendrait presque à latter sa stéréo de grands coups de Converse.

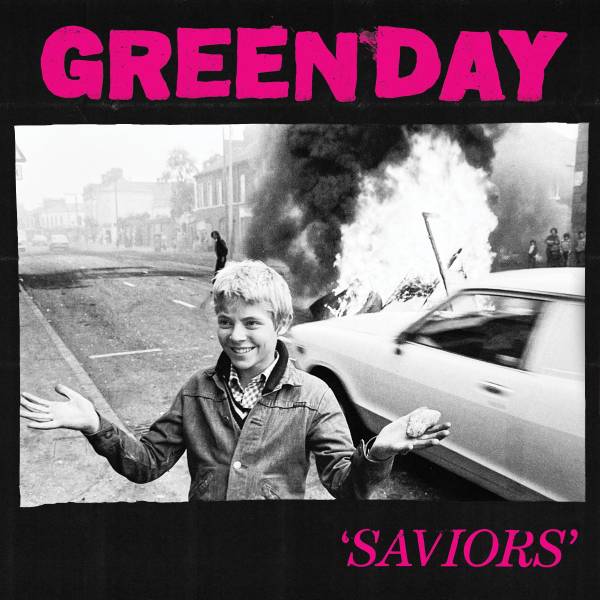

Même en dégobillant ses trois accords sur un rythme frénétique, le groupe ne peut s’empêcher d’usiner d’urgentes et imparables mélodies. Armstrong n’a jamais aussi bien chanté. Les yeux exorbités cerclés de cernes caverneuses, le corps tendu comme une hyène à l’affût d’une carcasse à ronger, il mâchouille ses slogans définitifs avec l’ardeur d’un prolétaire britannique rabrouant l’autorité locale. Tout indique que, terré dans son studio, le lascar chantait devant un public imaginaire, ces milliers de persifleurs qui avaient déféqué sur son œuvre. A toutes ces âmes chagrines qui avaient si rapidement oublié qu’au milieu des années 80, personne ne remettait en cause l’intégrité de Green Day quand il produisait dans les squats de la Bay Area, Armstrong a préparé une batterie de stances revenchardes : "Qu’est-ce qui t’amène ?/Tu as perdu quelque chose depuis ta dernière visite ?/C’est profondément enfoui dans ta personnalité/Pousse toi et laisse donc passer le suivant/Ne laisse pas la porte te botter le cul/Il n’y a pas de retour possible en 1986" ("86"), "Quel prix a-t-on mis sur ma tête et combien vas-tu payer si ça te branche ?/Retire-moi toute dignité et souille-la tant qu’elle est morte/Jette-moi dans le caniveau si ça te branche/Trouve-toi un autre connard et traîne-le en enfer" ("Stuck With Me"), "Mon porte-monnaie est aussi épais que ma tête/Commets ton crime, enfuis-toi et je te frapperai encore/Je suis un crétin malin parce que je joue au stupide" ("Walking Contradiction"). Le groupe a transformé la graisse apathique de Dookie en un venin acerbe qui éclabousse tous les lyrics, signant le pourrissement du corps adolescent vanté dans le précédent disque. La paranoïa règne en maître ("Armatage Shanks"), le cerveau n’est plus qu’un amas flasque de neurones rongés par le manque de sommeil ("Brain Stew"), l’haleine est dévastée par le crack, le visage constellé de croûtes de sang ("Geek Stink Breath"), la régression guette ("Jaded") tout comme l’autodépréciation ("No Pride"). La pochette du disque, un collage réalisé par Winston Smith intitulé Dieu m’a demandé de t’écorcher vif, est une traduction idéale de ce kaléidoscope de strophes marinées dans la bile. Au milieu d’un antre de Satan rongé par les flammes, une ménagère américaine modèle braque son flingue sur son mari paisiblement endormi dans un hamac, une pauvre âme subit une torture dentaire à la Marathon Man, des singes exécutent des numéros de cirque grotesques tandis qu’un Oncle Sam terrifié implore la grâce. Soit l’Enfer de Jérôme Bosch recraché par une culture pop déclinante pour ce qui reste peut-être le meilleur visuel jamais utilisé par Green Day.

Aussi réussi soit-il, Insomniac est un échec sur tous les plans. Les punks extrémistes n’ont évidemment pas changé d’avis, et trouvent même là une nouvelle preuve de la mascarade Green Day, faux groupe rebelle chiquant au dur. Le grand public, lui, se désintéressera progressivement de la formation après avoir accordé à l’album un démarrage en trombe dans les charts dès sa mise sur le marché le 10 octobre. 7 millions de copies s’écoulent, une débandade pour la maison de disque comme pour le groupe, qui reste mine de rien attaché à cette croyance très américaine dans les vertus du succès. Le trio n’effectue même pas l’intégralité de sa tournée européenne, et rentre bien vite au bercail sans déclencher l’émotion générale. Alors qu’il régnait sur les hit-parades il y a encore quelques mois, le néo-punk californien amorce un brutal reflux. Pendant ce temps-là, Oasis sonne les grandes heures de la brit-pop avec "Wonderwall", mais la fête sera également de courte durée. Le rock se replie sur lui-même et entre en demi-sommeil jusqu’au prochain millénaire. Commence alors une relative traversée du désert pour Green Day. Lâché par le grand public, il ne prêche désormais plus que devant une assemblée de fans fidèles et de nostalgiques. Quelle injustice, alors qu’il livrera dans la seconde partie de la décennie ses meilleurs albums. Il ne trouvera finalement son salut que dans la grandiloquence, le rock taillé pour les stades, les concerts mastodontes, exactement ce qu’Insomniac s’était juré d’honnir. Ecouter ce disque après avoir connu American Idiot et 21st Century Breakdown, c’est un peu revenir aux Who de My Generation après s’être tourné les pouces devant Tommy. Une salutaire plongée dans l’essentiel, du rock gratté à l’os pour ce qui reste, nous l’écrivons ici sans trembler, la conscience tranquille, l’un des meilleurs albums de punk-rock des années 90.