The Velvet Underground

The Velvet Underground & Nico

Produit par

1- Sunday Morning / 2- I'm Waiting For The Man / 3- Femme Fatale / 4- Venus In Furs / 5- Run Run Run / 6- All Tomorrow's Parties / 7- Heroin / 8- There She Goes Again / 9- I'll Be Your Mirror / 10- The Black Angel's Death Song / 11- European Son

"When I put a spike into my vein / Then I tell ya’, things aren’t quite the same."

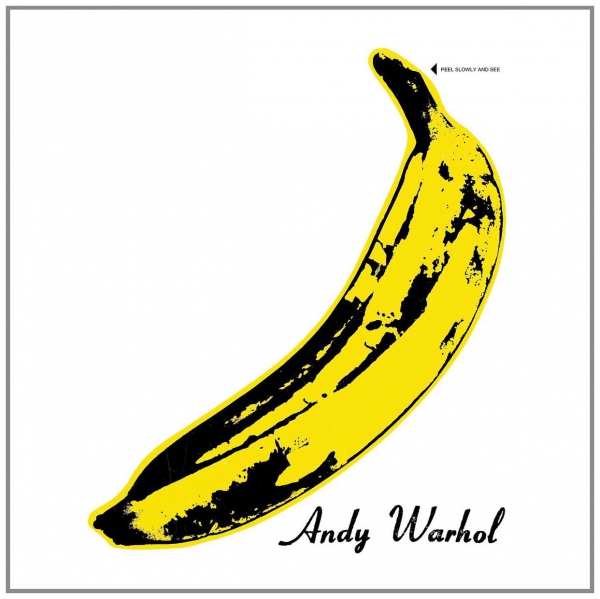

Quelques mots transgressifs, pernicieux, et Lou Reed change le visage du rock’n’roll. Fini le temps innocent des ritournelles de grands adolescents ; après l’album à la banane, les choses n’ont plus été les mêmes. Le charme et l’inventivité de ses onze morceaux représentent les fondations d’un pan de la musique populaire. Monument baroque, corrosif et vénéneux, The Velvet Underground and Nico est devenu le manifeste du rock indépendant. Par ses filiations artistiques, le groupe américain a acquis sur le tard une influence désormais incontestable. Car l'affaire n’était pas gagnée à la sortie de son premier disque, il y a quarante-cinq ans.

L’histoire commence dans les quartiers sales de New York. En 1964, Lewis Alan Reed, 22 printemps, se rêve en haut de l’affiche. Il se contente pour le moment de ruminer des textes sombres, malsains et radicaux. Lou walk on the wild side, écrit des chansons trop bizarres pour toucher quelqu’un d’autre que lui et transforme ses maigres paies en pâte brune à destination de ses veines. Il enregistre quelques titres de commande pour un label. L’expérience lui permet de faire connaître son accordage atypique de guitare, avec six cordes à vide sur la même note (Ré), procédé baptisé "Ostrich" qu’il réutilisera pour "Venus in Furs" et "All Tomorrow’s Parties". Ses maigres compétences instrumentales ne l’empêchent pas d’écrire un premier morceau de haut niveau. Le thème : sa consommation de drogues. Ce ne sera pas la dernière fois qu’il abordera le sujet. Deux accords sont suffisants pour l’ossature mélodique. Sol bémol, Ré majeur. Difficile de faire plus simple. Les paroles sont essentielles. Tout au long de sa carrière, ses textes lui serviront de passeport. Ici, le futur prince de l’underground new-yorkais claque une prose équivoque. Aucune place n’est laissée aux interprétations. Quand Lou s’enfonce une seringue dans les veines, il le conte sans fard dans le micro. La poésie de Kerouac, Ginsberg et Burroughs s’est répandue au cours de la décennie, le mouvement beatnik a contaminé et nourri les rêves de gloire de ce jeune homme un poil torturé, admirateur du jazz singulier d’Ornette Coleman. Son interprétation est aussi charismatique qu’atypique, l’animal ne chantant qu’à moitié. Lou Reed ne le sait pas encore, mais il vient d’enfanter sa plus belle création, futur hymne du Velvet Underground.

La sortie de "Heroin" est un moment charnière dans l’histoire du rock. Quand il paraît en 1967, le titre est pionnier dans sa description sans ambiguïté des effets de la drogue. Beaucoup se contentaient alors d’effleurer la question, Bob Dylan en tête ("Rainy Day Women #12 and 35" sur Blonde on Blonde, 1966), ce qui constituait déjà une prise de risque au pays d’un Oncle Sam sur les nerfs. Lou Reed choisit intelligemment de ne pas faire l’apologie de la substance. Il ne condamne pas non plus les consommateurs, se contentant de retranscrire avec ses mots la réalité de la condition junkie. Se succèdent au fil des couplets sentiments jouissifs ("I feel just like Jesus’ son"), réalisme glacial ("Heroin, be the death of me / Heroin, it’s my wife and it’s my life") et aveu d’impuissance ("I guess I just don’t know / Oh I guess that I just don’t know"). Pour l’heure, son texte intéresse un jeune violoniste gallois, émigré sur la côte Est des Etats-Unis. John Cale sera la caution expérimentale de la musique du futur Velvet. Sur "Heroin", il apporte son alto dissonant, affirmant l’identité torturée du morceau. Sterling Morrison à la guitare puis – après plusieurs remaniements - Maureen Tucker à la batterie complètent la formation naissante. D’autres écrits sont mis en musique, le groupe trouve son nom et commence à se produire sur les scènes de la ville. Andy Warhol repère alors l’étonnant combo dans un bar de l’East Village.

L’emprise du roi du Pop Art s’avère décisive. Son parrainage offre à Lou Reed et ses compères une crédibilité et un gage médiatique auxquels l’étrangeté de leur musique ne leur permettait pas de prétendre. Le dandy new-yorkais impose un mannequin allemand, Nico, dans le processus créatif, condition nécessaire au financement d’un premier disque. Pour l’image, car la belle ne sait pas chanter. Elle ne le savait pas avant l’enregistrement, et ne maîtrisera pas plus ses cordes vocales après. Mais sa présence suffit à transformer un morceau. Son interprétation s’intègre bien à cet ensemble faisant fi des conventions musicales.

Le groupe joue à l’époque dans la Factory de leur parrain. Lou Reed ne goûte guère la présence de Nico. C’est un rebelle, et les rebelles n’aiment pas les figures imposées. Warhol ayant cerné le personnage, il laisse en contrepartie libre cours aux digressions sonores de ses protégés. Après tout, c’est pour leur différence qu’il les a pris sous son aile. L’artiste n’intervient pas sur la production musicale du disque. Personne ne s’y essaye d’ailleurs, hormis le réalisateur artistique Tom Wilson pour le premier morceau. D’où un son rêche et de mauvaise qualité - même pour les standards techniques des années 60 - qui fait néanmoins tout le sel de l’enregistrement. La texture sonore est en phase avec l’ambiance glauque distillée par les textes de Lou Reed et le violon strident de John Cale. L’album est enregistré en deux brèves sessions, à New York et Hollywood, entre avril et novembre 1966. L’ensemble est brut de décoffrage, un peu repoussant, mais le Velvet a pour lui cette signature apposée sur la couverture du 33 tours. Le nom d’Andy Warhol s’y étale en toutes lettres. The Velvet Underground and Nico sort le 12 mars 1967.

L’ouverture par "Sunday Morning" est trompeuse. Le titre est léché, apaisant. Une de ces ballades dont Lou Reed, assisté ici à l’écriture par John Cale, a le secret et qu’il dégainera tout au long de sa carrière. Le son est propre, presque aguicheur, entrée en matière sournoisement hypnotique balayée par la provocation bruitiste des morceaux suivants. La voix de Nico un peu étouffée par la production sur "Femme fatale", la balance des instruments changeante et hasardeuse ("Run Run Run", "The Black Angel’s Death Song"), les guitares mornes et abruptes de "Venus in Furs" ou le violon ravagé d’"Heroin"… L’écoute de The Velvet Undergound and Nico est une plongée au cœur d’un univers sonore caustique. Les thèmes abordés se fondent dans l’ensemble : drogues bien sûr ("I’m Waiting For The Man", "Heroin") et perversions sexuelles ("Venus in Furs") sont parmi les plus frontaux. Faune et flore des bas-fonds de New York y défilent, entre seringues usagées, transsexuels dépressifs, dealers à la bourre et Narcisses contemporains. "Femme fatale", "All Tomorrow’s Parties" et "I’ll Be Your Mirror", chansons pop aigres-douces bercées par la voix de Nico, offrent un contrepoids aux pièces dérangées. Où l’on comprend pourquoi Warhol a imposé le mannequin au cours de l’enregistrement. Le VU, lesté de l’Allemande et affranchi du joug de son parrain, ne retrouvera jamais complètement cet équilibre sur les productions suivantes.

The Velvet Underground and Nico fut à sa sortie un échec commercial. La légende retiendra qu’il était trop avant-gardiste, que les auditeurs de 1967 ne méritaient pas le combo new-yorkais. Dans les faits, un différent juridique mineur oblige le disque à être retiré des bacs quelques semaines après y être arrivé, alors même que les ventes sont d’un bon niveau. Quand il revient, l’album à la banane est déjà de l’histoire ancienne. Difficile d’en vouloir au public, l’offre musicale est alors exceptionnelle. Œuvre précurseur, c’est certain. Trop ? Probablement pas. De l’autre côté des Etats-Unis, les Doors californiens cartonnent avec un premier album éponyme au final sulfureux ("The End"), paru pourtant deux mois avant. Charles Bukowski, le pendant littéraire de Lou Reed, ne va pas tarder à voir son Journal d’un vieux dégueulasse être publié. Les Beatles ne cachent plus, ou si peu, leur consommation de stupéfiants ("Strawberry Fields Forever") et avril 1967 marque à New York le début de la contestation d’une partie du peuple américain vis-à-vis de la guerre du Vietnam. La musique du Velvet Underground était en phase avec les mouvements libertaires de son époque. Un triste concours de circonstances l’a empêché d’être alors reconnu à sa juste valeur.

Brian Eno aurait dit à propos du premier effort du VU : “Il n’y a peut-être que mille personnes à avoir acheté l’album à sa sortie, mais elles ont toutes formé un groupe”. Célèbre phrase, en dépit d’une paternité douteuse. Nombre de figures rock se sont réclamées du combo new-yorkais. Avant de percer, David Bowie a écumé les bars en reprenant des titres de la bande à Lou Reed. Il viendra en aide à son idole quelques années plus tard, quand les courbes du succès se seront inversées. Le premier album des Stooges fut produit par John Cale. Au début des années 80, les Sonic Youth, futurs papes de la dissonance, ont puisé leur inspiration autant dans le mouvement punk, mort-né et lui-même résultante de la musique du Velvet, que dans les sons tordus et faussement primitifs de leurs prédécesseurs. Ian Curtis idolâtrait Lou Reed, allant jusqu’à reprendre "Sister Ray" avec Joy Division. Nirvana a offert sa propre version de "Here she comes now" (tiré du deuxième disque, White Light/White Heat) et l’écoute de "No surprises" de Radiohead renvoie directement à l’ouverture “Sunday Morning”, tant dans l’écriture que dans le choix des instruments. Julian Casablancas, leader des Strokes, qualifiera le groupe de référence absolue. Au-delà de la sphère musicale, les textes de Lou Reed ont fasciné lors de son passage aux Etats-Unis le poète russe Edouard Limonov, personnage aussi dépravé, talentueux et antipathique que le chanteur-guitariste américain.

Surtout, The Velvet Underground and Nico a décomplexé des générations d’aspirants musiciens prêts à offrir leur vision artistique libérée des contraintes techniques et des conventions sonores. L’album à la banane fut la preuve que deux accords de guitare et un stylo suffisaient pour créer un chef d’œuvre d’art moderne. Quarante-cinq ans après, Warhol et Nico ne sont plus. L’ombre de Lou Reed, désormais grand-père grincheux, plane encore. Le conteur torturé n’a jamais été homme à se complaire dans la lumière. Il s’est toujours préféré en poète rock décadent, maître d’un héritage transgressif entamé par son sommet.

On ne juge pas l’importance d’un groupe de rock à l’aune des profits qu’il réalise mais des formations qu’il a influencé. Chaque fois qu’un gamin plaque ses premiers accords en espérant approcher la grâce de son combo favori, c’est une marche de plus que le groupe séminal franchit vers l’immortalité. De ce point de vue, The Velvet Underground est certainement l’un des groupes les plus importants de l’histoire du rock. Et ce présent disque un des cinq-six meilleurs albums que le genre ait pu concevoir. Ni plus ni moins. Sans le velvet, la scène rock ne serait pas tout à fait la même. Sans velvet, pas de Sonic Youth ou de My Bloody Valentine, point de Strokes ou de Dandy Warhols, ou de qui on voudra. Du moins pas dans la forme qu’on leur connaît. On peut en effet déclarer, sans passer pour autant pour un réactionnaire ou un rétrograde, que rien de véritablement neuf ou de différent n’a été fait depuis, tant cet album déploie un patron que reproduira à la lettre ce que l’on appelle le rock indé : prédilection pour les larsens, titres alambiqués, production et son lo-fi, célébration des drogues, inspiration littéraire des textes… Tout était là, déjà prêt à l’emploi. Il n’y avait qu’à se servir et on se demande bien pourquoi on s’en serait privé, tant l’album à la banane conserve, près de quarante ans après sa parution son aura malsaine et follement charmeuse. Et comme il va de soi qu’il ne faut jamais être trop avant-gardiste, ce disque eut un succès minable à sa sortie, le velvet ne devenant culte qu’après sa mort. Pour l’heure, on est au milieu des années 60 et le groupe, à contre-courant de tout ce qui se fait à l’époque, stagne. Il faut attendre la rencontre avec l’artiste Andy Warhol, désireux de produire sa formation rock, pour que les choses s’emballent de façon définitive. Warhol introduit assez vite dans le groupe le mannequin allemand Nico, femme aussi mystérieuse qu’attirante, qui contribua beaucoup au charme de cet album. Enregistré en un sprint de huit heures dans un studio délabré, sous l’emprise de substances diverses et variées, The Velvet Underground & Nico est l’un des plus purs témoignages de ce que le rock peut apporter de spontané et venimeux, voire de dangereux. Ne maudissez pas l’édition de votre CD ou de votre vinyle si vous trouvez le son désastreux, c’est tout à fait normal. Avec une volonté à la fois simplificatrice et provocante, Warhol se contente, au mixage, de mettre les pistes au même niveau les unes que les autres. Le son semble alors sortir d’un transistor pourri, bouffant parfois la voix de Nico, comme dans "Femme Fatale". On en oublierait presque de parler des titres, aussi dérangés que leurs géniteurs. La bonne moitié est culte et quasi-inattaquable : "Sunday Morning", qui évoque si bien son sujet qu’on ne peut la passer que le dimanche matin, entremêle les voix de Reed et de Nico pour former une litanie vaporeuse, comme sortie d’un rêve qui s’achève. "I’m Waiting For The Man", avec son rythme martelé frénétiquement et ses guitares revêches plante le décor qu’affectionne le velvet : urbain et sale, couvert de dope, peuplé de prostituées, d'homosexuels, de drag queens et de paumés de tous bords. Et que dire de la voix de Nico. Cette voix unique qui nous transperce les tympans de son aura evanescente : témoin sarcastique dans "Femme Fatale", déesse païenne dans "All Tomorrow’s Parties" ou double déformant dans "I’ll be Your Mirror". Que dire également du grand Lou Reed, qui dans ces odes poisseuses que sont "Venus In Furs" ou l'épique "Heroin" dépasse tout ce qu’on peut entendre en créant un folk coupé à la blanche, du blues dézingué par des tessons d'alcool frelaté, de la pop exécutée à grands coups de fouets. The Velvet Underground & Nico est le début et la fin de tout. Le disque qui provoqua et provoquera beaucoup de chocs et de vocations. Le disque qu'on jettera dans la tombe de nombreux musiciens. Nombreux sont ceux qui gratouillèrent pour la première fois au son de ces titres décharnés ou qui prirent leurs premiers acides pour décupler la transe que produit l’écoute de cet album. On n’absorbe plus de la musique de la même manière après avoir croisé un tel manifeste. Il va de soi que vous ne pouvez prétendre écouter sérieusement cet espèce de truc qu’on appelle le rock si vous n’avez pas, au moins, jeté une oreille sur ce monument.