The Stone Roses

The Stone Roses

Produit par

1- I Wanna Be Adored / 2- She Bangs The Drums / 3- Waterfall / 4- Don't Stop / 5- Bye Bye Badman / 6- Elisabeth My Dear / 7- (Song For My) Sugar Spun Sister / 8- Made Of Stone / 9- Shoot You Down / 10- This Is The One / 11- I Am The Resurrection

Nous l’avons dit dans l’édito du mois d’octobre, l’activité de la rock critic s’apparente à de la rumination : mâcher et re-mâcher le passé (qu’il faut sans cesse réévaluer), le présent (celui de l’actualité et de l’éphémère) et le futur (comme horizon de la critique : ce qui durera et ne durera pas). On mettra cette assertion à l’épreuve avec l’examen du premier album des Stone Roses, ressorti à la fin de l’été au moyen d’une plantureuse édition célébrant son vingtième anniversaire. Le moyen idéal de replonger une dernière fois dans les eaux d’une brit-pop nineties qui ressemble de plus en plus, explosion d’Oasis en août dernier oblige, à un marécageux cimetière d’éléphants. Que la route se ferme aujourd’hui avec les Stone Roses n’est que pure logique : c’est eux qui ont ouvert la voie. Il est de notoriété publique que la brit-pop ne commence ni avec le Definitely Maybe d’Oasis, ni le Modern Life Is Rubbish de Blur, ni même avec le premier album de Suede mais bel et bien avec cet effort inaugural et, à de nombreux points de vues, inégalé. Car les Stone Roses auront mâché tout le boulot à ces ingrates nineties, leur fournissant un patron que leurs nombreux plagiaires n’auront plus qu’à dupliquer. Damon Albarn et Graham Coxon utiliseront le psychédélisme hébété d’un "Waterfall" pour repeindre les façades en briques de leur banlieue londonienne dès Leisure. Liam Gallagher retiendra quant à lui la morgue de Ian Brown pour la pousser à son maximum. Les poupées russes ne manqueront pas de se décliner (jusqu’à Kasabian), mais elle finissent toutes par s’emboîter dans la même figurine mère sans avoir l’envergure de s’y substituer. The Stone Roses est le berceau de la brit-pop, autant que son cercueil.

On en vient finalement à se demander s’il n’avait pas été nécessaire d’attendre vingt ans pour enfin goûter à plein aux charmes de cet album, à l’heure où le mouvement baggy dort désormais du sommeil du juste dans les pages de l’histoire musicale britannique. Libérés de leurs cortèges de qualificatifs du type "fers de lance de la vague Madchester", on en vient à apprécier les Stone Roses pour ce qu’ils sont réellement : un groupe qui a redonné, au moment des eighties vacillantes, noblesse et vigueur à la pop nationale. Si le gang de Ian Brown provient bien des entrailles de la capitale du nord-ouest de l’Angleterre, il n’a finalement que peu à voir avec la musique hédoniste d’un Happy Mondays et n’entretient aucune fascination pour les soubresauts technoïdes de Chicago, à la différence de tant de groupes comme 808 State qui s’empressèrent d’en retranscrire l’écho. Il observera l’euphorie boostée à l’exstasy qui bercera le légendaire club de l’Haçienda dans la seconde moitié des années 80 de loin, l’œil torve et méfiant. Mais l’Histoire est capricieuse : elle choisira ce groupe devant davantage aux Byrds et aux Beatles qu’à l’acid house comme emblème de la scène Madchester tout en lui réservant un destin cruel : une période de gestation et de vaches maigres de près de dix ans, une gloire fulgurante et une sortie tout aussi expéditive par la petite porte.

On a en effet du mal à se rendre compte, à l’écoute des merveilleux "Waterfall", "She Bangs The Drums" et autres "Bye Bye Badman", encore plus limpides et arrogants sous ce nouveau toilettage, qu’il a fallu presque dix ans pour arriver à un pareil résultat. Dès le début des années 80, Ian Brown et John Squire, prodigieux guitariste doublé de peintre amateur évoluant sous la tutelle spirituelle de Jackson Pollock, manifestent leur obsession pour les années 60 le long de formations à tendance mod (The Patrol puis The Waterfront) qu’ils carbonisèrent rapidement sous les feux de leur jeunesse. Rebaptisé The Stone Roses en 1984 avec l’arrivée d’Alan Wren (dit Reni) derrière les fûts, le groupe peine un convaincre un public autrement plus attiré par le romantisme exalté des Smiths et de New Order. Espérant pactiser avec la gloire par le truchement du cultissime label Factory Records et de l’un de ses producteurs maison Martin Hannett, le groupe n’enfante que d’un single sans succès ("So Young") et d’une poignée de démos mal exploitées (ressorties en 1996 sur la compilation Garage Flower). Mais les futurs hits sont déjà là ("I Wanna Be Adored", "This Is The One"), ne reste qu’à sublimer cette matière brute. Il faudra attendre que le groupe quitte les sentiers balisés de Manchester pour tenir une résidence au club The International, s’acoquine avec Gareth Evans pour les manager et soude sa section rythmique avec l’arrivée du bassiste Gary Mani Mounfield pour que la machine commence à s’emballer. Dynamisée par son nouveau line-up, la formation étend progressivement ses ailes, gagne confiance en concert où le charisme de Ian Brown s’impose de plus en plus. Délaissant un Rough Trade relativement tiède à ses avances, le quatuor signe sur Silverstone, l’un des satellites du label Jive, alors spécialisé dans la dance, désireux de s’offrir un groupe de rock. Les singles s’enchaînent alors, la balade vaporeuse "Sally Cinnamon" en 1987, puis "Elephant Stone" l’année suivante, produit par Peter Hook de New Order, témoignant d’un songwriting en évolution constante. Le NME les avait repérés depuis quelques mois, et ne jure désormais plus que par eux. Leurs concerts marathon à l’Haçienda impressionnent et leurs fringues XXL deviennent à la dernière mode.

Désormais dans l’antichambre du succès massif, le quatuor s’attèle à l’enregistrement de leur premier album au mois de juin 1988, travaillant sans relâche, reclus dans la campagne anglaise. Songeant dans un premier confier leur bébé à Sly Robbie, le groupe opte finalement pour John Leckie qui, fort de son passif auprès de Pink Floyd, XTC, PiL, The Fall ou Simple Minds, s’avère être la personne idéale pour synthétiser le véritable kaléidoscope d’influences décliné par les 11 morceaux qui seront retenus au final. D’emblée, Leckie a l’excellente idée de concentrer tous ses efforts sur la section rythmique plutôt que de rester braqué sur les guitares de Squire. Il comprend qu’avec le duo Reni/Mani, il tient un carburant d’exception pour doper la substance animale des morceaux, un formidable catalyseur pour décaper les afféteries un peu surannées des pistes initiales pour leur faire gagner en efficacité. Il suffit de comparer le résultat avec les Lost Demos de l’édition anniversaire pour mesurer les progrès accomplis : sans trahir la substantifique moelle de leurs morceaux, les Stone Roses sonnent plus organiques, nonchalants et majestueux que jamais. Sur cette ossature, Squire n’a plus qu’à venir diluer ses riffs, ici par touches délicates ("Shoot You Down"), là par de violentes éclaboussures le temps de solos tempétueux rabibochant Hendrix et Gilmour ("Made Of Stone"). Reste le cas de Ian Brown, chanteur sans voix, le plus gros handicap du groupe en principe. On ne donne pas cher de son timbre de carpe anémique face aux coups d’éclats de ses comparses. Mais son filet, presque susurré, glisse sur d’impériales mélodies et, nimbé dans l’écho, flotte comme une trainée d’encens sur couplets et refrains ("Waterfall", "Shoot You Down"), dissimulant derrière son apparent effacement un véritable tempérament de crâneur ("pas besoin du diable pour sauver mon âme, il est déjà en moi" pose les termes du débat dès l’entame du disque sur "I Wanna Be Adored").

The Stone Roses est l’archétype même du bon disque tombé au bon endroit, au bon moment. L’album s’accapare un gigantesque boulevard déserté par la disparition des Smiths. Il redonne une impulsion bienvenue à la pop à guitares et, les pieds solidement ancrés dans la tradition musicale du pays, se pare des oripeaux festifs de la folie Madchester en proposant ce que ni les Happy Mondays, ni les Inspiral Carpets n’ont su donner : de véritables chansons, promesses d’un nouveau summer of love où le LSD a laissé la place aux drogues de synthèses et les pattes d’eph aux t-shirts fluo. Capté durant cette courte période d’euphorie par un groupe au taquet à qui tout semblait promis, ce premier effort conserve une vigueur intacte, adolescent, narquois et intelligent à la fois. Plus qu’une collection de singles, à l’instar de la plupart des premiers albums de groupes britanniques, The Stone Roses se veut construit comme un ensemble cohérent, même si son ambition affichée est de montrer les moindres facettes du groupe. "I Wanna Be Adored" frappe doucement mais fermement du poing sur la table, comme une déclaration d’intention orgueilleuse : "Hey lads, les futurs princes, c’est nous". Sa batterie martelée (drapée d’un écho eighties un peu désuet aujourd’hui, seul concession de l’album aux miasmes de l’obsolescence) et son refrain se perdant vers les cimes chimériques annonce les grands rassemblements des nineties. Imposer sa faconde d’emblée, voilà une leçon que retiendra Oasis sur "Rock’n’roll Star". Le disque se ferme sur "I Am The Resurrection", ode que la formation s’adresse à elle-même, elle pour qui il avait fallu presque une décennie d’impasses, de recherches d’identité infructueuses et de faux départs pour sortir de sa chrysalide.

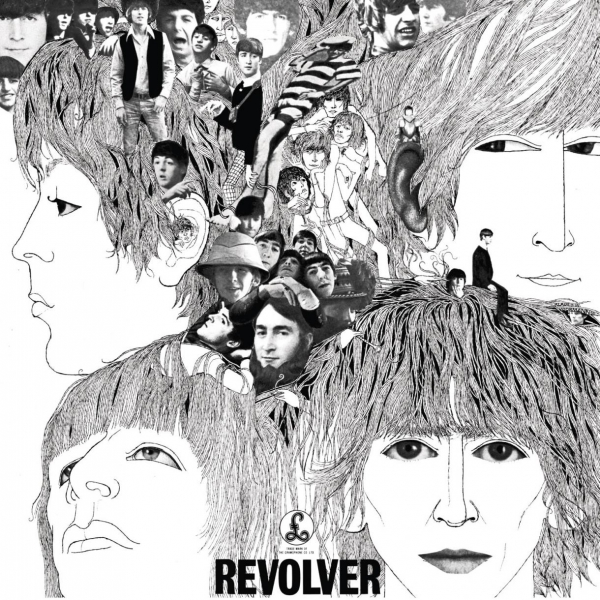

Entre ces deux bornes, les Stone Roses alignent une série de titres dont la qualité sera rarement dépassée dans la décennie suivante. Cocufiant le psychédélisme d’antan avec les élans d’une génération sur le point de s’abîmer dans les transes électroniques, le quartet fait subir au paisley sound un cure de jouvence express, arpèges sixties et voix noyées dans l’écho à l’appui, tout en le maintenant à ébullition au moyen d’une batterie dévergondée débitant les grooves en tranches ("Waterfall"). On y trouve du New Order juvénile, refrain sucré et attitude cool pour faire passer le breuvage ("She Bangs The Drums"), des orfèvreries pop ("Sugar Spun Sister"), du psychédélisme vaporeux préparant le terrain à Ride ("Made Of Stone") ou encore la félinité primitive d’un Sly Robbie égaré dans la jungle de l’acid-rock ("Shoot You Down"). Ludique, le groupe se permet quelques interludes, à l’image de "Don’t Stop" qui n’est autre que "Waterfall" passé à l’envers (hommage au Revolver des Beatles ?) ou de "Elisabeth My Dear", intermède à la Simon & Garfunkel. Insolent et exalté, éthéré et reptilien, le disque puisse sa vigueur dans les révoltes passées de la jeunesse, à l’image de la pochette, pastiche de Pollock réalisée par Squire, dont les quartiers de citron évoquent les moyens dont les étudiants de mai 68 se nettoyaient le visage des gaz lacrymogènes.

Avec cette somme de réussites, les Stone Roses devront, une nouvelle fois, patienter dans le couloir avant de connaître le triomphe. Le disque s’offre une entrée honorable dans le top 20, mais ce n’est que quelques mois plus tard qu’il décroche la timbale lorsque sort le maxi inédit "Fools Gold", longue débauche funky de près de 10 minutes propre à blesser d’orgueil James Brown himself. L’album devient alors le porte étendard d’une génération sortie de la grisaille des années 80 et récolte une pluie de dithyrambes qui semblent avec le recul quelques peu exagérés. Aujourd’hui encore, il est toujours considéré comme l’un des meilleurs premiers albums britanniques de tout les temps. Grisé par l’euphorie collective qu’il génère, le groupe parvient même à évoquer, le temps d’un concert historique à Spike Island en mai 1990, quelques miettes du rêve communautaire de Woodstock, comme si ce genre de communion universelle était encore possible dans un monde de plus en plus sinistre, comme si le rock étant encore capable de porter de tels mirages. Personne, à l’époque, n’était capable de rivaliser avec le gang de Ian Brown. Il n’y a que les La’s pour proposer des mélodies supérieures au brulot mancunien. Mais le destin se montrera impitoyable pour les deux formations. Drogues, procès contre la maison de disque, perte de créativité prolongée, bagarres et autres scories crameront à jamais le potentiel du quartet aussi rapidement que sa courte existence sous les projecteurs. Il leur faudra cinq douloureuses années pour accoucher de la suite, mais la flamme initiale est déjà éteinte. Musicalement trop faible, même si moins infâmant qu’on veut bien le dire (le single "Ten Storey Love Song"), Second Coming ne comble pas l’énorme attente qu’il avait généré. Surtout, Oasis et Blur sont entre-temps passés pour empocher la mise avec une arrogance encore plus poussée que ses aînés disparaissant pour de bon du paysage quelques mois plus tard. Seul Primal Scream reprendra les choses où elles s’étaient arrêtées avec son Screamadelica. On n’en finira pas de se lamenter devant ce potentiel gâché par un succès arrivé à la fois trop tard et trop vite. Reste l’album. Lequel, contrairement aux bobs Kangol de Reni, risque encore d’en ravir plus d’un dans les vingt prochaines années.