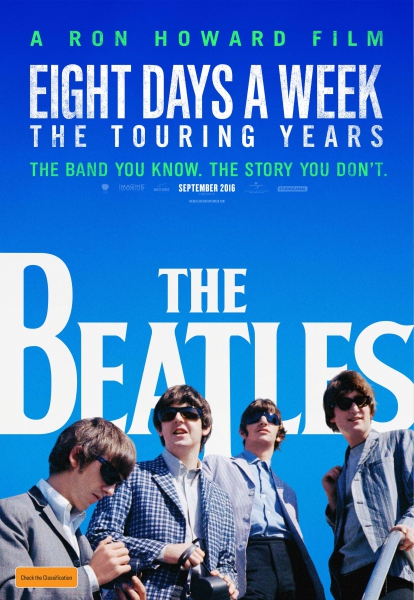

The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years

Titre: Eight Days A Week: The Touring Years

Réalisation: Ron Howard

Scénario: Mark Monroe

Production: Brian Grazer, Ron Howard, Scott Pascucci, Nigel Sinclair

Société de production: Apple Corps, Imagine Entertainment, White Horse Pictures

Musique: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison

Remasterisation: Giles Martin

Mixage: Paul Crowder

Pays d'origine: Royaume-Uni / Etats-Unis

Langues: anglais, anglais sous-titré

Genre : Documentaire

Durée: 97 minutes

Date de sortie: Angleterre :15 septembre 2016

50 ans après leur dernier concert « officiel » - le Rooftop Concert des Apple Records en 1969 mis à part - Ron Howard revient sur l’épopée scénique des Beatles. Une vaste entreprise largement saluée par la presse, soutenue par les deux garçons dans le vent encore de ce monde, et aux aspirations honorables, à savoir redonner un coup de projecteur à cette époque fondatrice pour la pop culture. Pas simple quand on sait tout l’héritage - largement palpable aujourd’hui- qu’a engendré cette période incroyablement riche pour le show rock, confrontant le gigantisme de son aura populaire aux bâtisses les plus imposantes érigées par l’homme, imposant sa voix au milieu des troubles enracinés dans une société gangrénée par la ségrégation et fragilisée par une guerre froide inintelligible. Au début des années 60, les enfants conçus dans le bonheur d’un monde tout juste en paix ont connu leurs premiers émois musicaux dans un brouhaha tonitruant inconsciemment orchestré par quatre p’tits gars de Liverpool, une Beatlemania qui redéfinira plus que les limites du concert, celles de l’adulation magnétique que peut vouer un public aliéné à un simple groupe de musiciens. Le défi de ce documentaire est grand mais louable, le décor est planté, les acteurs sont prêts, le public, lui, est déjà acquis. La réussite d’un (bon) documentaire est largement et logiquement liée à la richesse de ses archives, exhumées pour mieux palper l’ambiance de l’époque, à la qualité et à la variété des témoignages venant humaniser une leçon d’histoire souvent pompeuse, et à sa faculté à faire transparaître la personnalité des récipiendaires incriminés avec lisibilité, ultime point d’orgue sentimental d’un triptyque inaltérable pour qui veut bien se lancer dans la réalisation d’un tel ouvrage. Pourtant et malgré ses indéniables qualités de réalisateurs - quoique, Inferno… - Ron Howard se plante honteusement, délivrant un Eight Days A Week sans corps, sans âme, sans coeur, à la finalité écoeurante. Explications.

A l’annonce de la sortie du film, la presse s’est pleinement faite l’écho de la fertilité picturale d’Eight Days A Week, ressuscitant - et remasterisant au passage - des images vieilles d’un demi-siècle, oubliées par la plupart, voire inédites pour d’autres. Les mauvaises langues osent évoquer une campagne de communication agressive, un cache-misère qui n’augure rien de bon. Une fois n’est pas coutume, elles ont raison. Préférant détailler la réalisation des films (A Hard Day’s Night) que la composition des albums, omettant de nombreux passages-clés (Hambourg 61 expédié en 15 secondes, le Cavern Club cité brièvement par le biais de quelques images explicatives, le mois de janvier 1964 passé à l’Olympia de Paris tout juste présenté etc.), Howard focalise honteusement son documentaire sur les tournées américaines du groupe, présentants des Beatles assujettis aux résultats du Billboard, servant des louanges au public local et prenant grand soin d’assurer toutes les obligations promotionnelles incombant à leurs nouveaux statuts. Des braves petits soldats au service de la bannière étoilée alors que sur leurs 1500 concerts répertoriés, près de 1000 eurent lieu en Grande-Bretagne, 300 prirent place en Allemagne, et « seulement » 65 se déroulèrent en Amérique. Au-delà de cette représentation disproportionnée du pays de l’Oncle Sam - même si on ne peut nier que la Beatlemania a atteint des sommets là-bas - l’empilage mécanique et chronologique des images de concerts est d’une superficialité criante tant Howard ne rentre jamais dans les détails des shows - pas un mot sur la conception des setlists par exemple, aborde peu les contraintes techniques monstrueuses pour l’époque - on parle quand même des premiers concerts en stade de l’Histoire, survole les instincts musicaux du groupe largement tourmentés alors qu’il se confronte à des cohortes de fidèles venues s’abreuver de la prose indécemment divine de McCartney & Co. Howard passe tout ce qui peut avoir une once de valeur musicale sous silence et noie l’intérêt de téléspectateur dans un amoncellement de séquences live à la qualité discutable, sans autre dessein que de démontrer que seule la grande Amérique peut se targuer d’avoir porté aux nues les incroyables Beatles. Heureusement que le réalisateur n’a pas osé présenter la discographie américaine du groupe britannique comme chronologie officielle du documentaire. On aurait frôlé l’hérésie… Le corps d’Eight Days A Week est décidément bien frêle.

Complètement auto-centré sur le pays de l’Oncle Sam, le film se perd en évoquant péniblement quelques faits historiques notoires (assassinat de JFK, émeutes raciales de Jacksonville) et en tentant vainement de les lier à la trajectoire des Beatles sur place. Pire, les intervenants qu’Howard réquisitionne pour son projet - tous américains cela va sans dire - se perdent dans des discours affligeants de niaiserie (Sigourney Weaver, Whoopi Goldberg, même le plus que respectable Elvis Costello) où assister à un concert des Beatles se substituait à toute cause morale ou financière, chacun pouvant dès lors se satisfaire d’avoir fait partie de cette meute assourdissante couvrant la quasi-totalité du son joué par le groupe. Seul récit légitime au milieu de cette océan de guimauve nauséabond, les anecdotes d’Alan Walker - journaliste texan ayant suivi les Beatles lors de leur tournée entre 1963 et 1964 - dénotent en proposant une vision nuancée de la Beatlemania, totalement embrassée par les jeunes et particulièrement méprisée par leurs aïeux. Une objectivité que n’opère pas Howard dans son illustration de l’adulation sans bornes des jeunes américains pour les quatre garçons dans le vent. Les failles narratives, béantes, laissent imaginer des Beatles repentis après les excuses de Lennon suite à ses déclarations sur Jésus, aux antipodes de toute l’ironie narquoise baignant chaque parole du musicien au moment de s’adresser à la télévision américaine. Exception faite du tournage aux Bahamas du film « Help! », le scénario d’Eight Days A Week ramène irrévocablement à la sempiternelle Amérique, comme si Howard présentait son pays à travers la carrière des Beatles et non l’inverse. L’âme d’Eight Days A Week est vicié par un patriotisme aberrant.

Si en tout point, le Richie Cunningham de Happy Days semble faiblard en comparaison du géant Martin Scorsese, c’est bien sur la portée humaine de son documentaire qu’il s’incline par K.O. dès le premier round. Là où l’excellent Living In The Material World de son rival dévoilait l’intimité du quatuor le plus célèbre de tous les temps par le biais d’images d’archives fascinantes corroborées par les témoignages touchants de Ringo et Paul, Eight Days A Week effleure à peine les joies et les peines de la troupe, n’octroyant que de brèves scènes de franche camaraderie au tout début du film. Des interviews scabreuses de la tournée américaine ne reste qu’un consensuel résumé formaté ne rendant guère compte des traits de caractères marqués d’un Lennon cynique, d’un Ringo guilleret et d’un Harrison cassant. Pas non plus un mot sur leurs addictions diverses - juste un peu de marijuana aux Bahamas, mais oui… -, pas un mot sur l’entourage des Beatles qui ne se résumait pas qu’à Brian Epstein et George Martin, pas un mot sur les tensions naissantes au sein du groupe à l’aube du changement de direction artistique dont il fait brillamment preuve avec Rubber Soul. Rien. Eight Days A Week est vide. Howard ferme les oeillères et traite unilatéralement son sujet sans même introduire subtilement un quelconque jeux de pistes qu’un initié prendrait un malin plaisir à décortiquer. Le succès des Beatles est traité par les chiffres, par les plans toujours plus larges pour capter dans l’obturateur plus de sièges, de tribunes ou de stades, par la désagréable volonté d’impressionner encore. Mais la Beatlemania n’est pas qu’un agglomérat de considérations cartésiennes, de records et autres titres historiques. Elle est avant tout une profonde histoire d’amour entre la jeunesse du monde et quatre jeunes de Liverpool, celle d’une adolescence incomprise se révélant à l’écoute des chansons faussement polies de quatre garçons dans le vent guidés par leur passion pour la musique. Des coeurs qui chantent pour des coeurs qui écoutent, voilà ce qu’est la Beatlemania. Et le coeur, Eight Days A Week n’en fait pas preuve. C’est peut-être là son principal défaut.

Après le tumulte d’une dernière tournée - américaine vous l’aurez compris - bouclée sur les rotules, Howard se perd en approximations en suggérant que c’est Lennon qui souhaitait stopper ce cirque - le terme est repris à plusieurs reprises - avant que McCartney n’annonce que c’est finalement Harrison qui initie une pause que tout le monde souhaitait. Leur dernier concert donné, la logique aurait voulu qu’Eight Days A Week prenne fin en évoquant succinctement les productions studios suivantes puis le tour d’honneur sur le toit d’Apple Records. Mais là encore, Howard entame étonnamment la narration des premiers mois d’enregistrements de Revolver puis Sgt. Pepper avant d’abaisser brutalement le rideau sur son opéra brouillon et indigent. Pourquoi donc lancer des brides d’intrigues et dévoiler la renaissance du groupe à Abbey Road après des années de tourments scéniques pour finalement couper court à cette idée embryonnaire plus qu’intéressante ? Lucide, Howard préfère déclarer forfait et sacrifier la finalité de son scénario plutôt que de voir les fondations friables de son documentaire s’effondrer définitivement. Car c’est dans les derniers instants d’Eight Days A Week que transparait un Lennon critique à l’égard des tournées mastodontes imposées par le management, un Ringo désabusé et résigné, contraint de partir sur les routes pour s’autoriser un salaire décent, un McCartney mécontent mais toujours poli, et un Harrison loin des considérations mercantiles incombant à l'exercice scénique. Howard tourne en rond avec Eight Days A Week, cherchant désespérément à conter une histoire que même ses principaux protagonistes avouent ne pas avoir tant appréciée: "Nous aimons nous retrouver en studio, tous les quatre. Nous en avons besoin", conclut le McCartney au regard fort, sérieux et nostalgique de 2016. Comme un symbole, alors que défilent les noms des participants au film dans l'habituel générique déroulant, c'est ce même McCartney qui avoue sur une bande de 1964 destinée aux fans du groupe pour la nouvelle année: "Nous aimons les concerts bien sûr. Mais nous préférons le studio". 50 ans d'écart, même constat. Et Ron Howard n'y a rien changé.

Bonne pâte que nous sommes, on est allé fouiner dans les contenus bonus du deuxième DVD de ce Eight Days A Week bien décevant. Croyez-le ou non, il regorge de trésors, de prestations restaurées brillamment - et pas qu'aux Etats-Unis, amen - et le concert du Shea Stadium y est pour la première fois disponible en intégralité avec les vraies bandes captées à l'époque - les premières moutures recoupaient des enregistrements de l'Hollywood Bowl. Pas de quoi non plus faire oublier la construction déplorable d'un documentaire insipide, prosélytique, froid qui ne rend guère justice à la musique poétique, sensée et chaleureuse du plus grand groupe de la musique contemporaine.

Enfin, même si la comparaison entre Eight Days A Week (1h45) et Living In The Material World (4h30 sans les bonus) serait injuste, mieux vaut passer 4h30 devant son écran que perdre 1h45. Vous aurez beaucoup plus à y gagner...