Pink Floyd, from discovery to immersion

- Introduction

- Remasterisation et coffret intégrale, troisième match (ou plus si affinité)

- Why Pink Floyd? Part one : looking for a masterpiece

- Why Pink Floyd? Part two : exploring the dark side

- Why Pink Floyd? Part three : the spirit never dies

- Interview : Roger Waters, le mur et le miroir

- Psychédéliques sixities : psychédélires et psychédélices (première partie)

- Psychédéliques sixities : psychédélires et psychédélices (deuxième partie)

- Psychédéliques sixties : psychédélires et psychédélices (troisième partie)

- Les héritiers de Pink Anderson et Floyd Council

- Dix bonnes raisons d'écouter Pink Floyd en 2011

- By the way, which one's Pink?

- Echoes from the past

- More Pink Floyd

By the way, which one's Pink?

Pink Floyd est loin de faire l'unanimité au sein de la critique et du public, c'est un fait. Plus amusant est de constater que le groupe, au sein même de ses adorateurs, suscite souvent des controverses quant à tel ou tel pan de son bagage musical. Si les vénérateurs du Floyd psychédélique ne se gênent en général que rarement pour exprimer leur aversion quant à ce que le groupe est ensuite devenu, si les trois derniers albums sont unanimement laissés à l'abandon, la voix confiée aux autres adeptes de la formation n'a pas forcément trouvé d'oreilles compatissantes à leurs arguments par le passé. Quatre rédacteurs d'albumrock se sont ainsi livrés au jeu de la critique comparative afin de tenter de vous convaincre, avec parfois une certaine dose de mauvaise foi, de vous rallier à leur propre cause. Et vous, quel Pink Floyd préférez-vous ?Du jardin d'enfants aux arènes totalitaires

Il convient d'adopter la même vision élargie pour Piper (en incluant donc "Arnold Layne", "See Emily Play", "Apples And Oranges"...) et le même regard dénué de préjugés. Ce premier album accuse clairement son âge, contrairement à l'homonyme du Velvet par exemple, sur lequel le temps ne semble ne pas avoir de prise. Le poids des décennies n'a pourtant pas défiguré le disque, il lui a juste conféré une patine, un charme vaguement désuet, ce qui n'écorne en rien sa portée considérable, mais réclame que l'on ai quelques appétences pour les sonorités de l'époque, mellotrons, clavecins et autres sons filtrés par cabine Leslie pour l'apprécier autrement que de manière purement intellectuelle. Autant d'apparats révolutionnaires pour l'époque et qui peuvent paraître aujourd'hui du dernier kitch. Mais on peut trouver l'orgue de Manzarek kitch à vomir et tripper comme un malade sur "When The Music Is Over"... Piper reste une expérience singulière, à la frontière de l'éveil des sens et du bad trip, préfigurant déjà la déchéance mentale de son leader azimuté. A la vérité, ce ne sont pas "Lucifer Sam" ou "Interstellar Overdrive" qui m'ont fait le plus décoller, mais plutôt les merveilleuses comptines acides que sont "Arnold Layne" ou "See Emily Play", parce que Pink Floyd y donne quelques gages à la pop et tente de circonscrire ses expérimentations dans les bornes du songwriting. Le culte autour de Syd Barrett m'est en revanche toujours paru étrange et quelque peu exagéré, pour quelqu'un qui a finalement si peu produit. Personne ne sait quel visage aurait pris la formation s'il était resté des nôtres. Peut-être que le groupe serait tombé dans l'impasse, aurait sombré dans l'auto-parodie puis l'anonymat. Peut-être que son éviction était la meilleure chose qui leur soit arrivée.

Qu'on s'y plonge corps et bien ou qu'on ne le goûte que de l'épiderme, il reste indéniable que Piper ouvre une porte gigantesque. Il est l'un des premiers disques à s'affranchir de façon significative des codes du blues, créant une grammaire qui n'appartient qu'au rock, lui conférant une forme propre. Un flambeau qui ne sera que rarement repris, chez certains groupes de la mouvance post-punk/new-wave, du krautrock à la rigueur, avec des fortunes diverses. Ce qui fait de Pink Floyd un groupe aussi fondamental que les Beatles. Il est donc indispensable de se confronter à leur discographie un moment ou à un autre, même si son influence est si considérable que même sans la maîtriser, on a tous déjà absorbé du Pink Floyd en contrebande, repensé, digéré, réinterprété par ses hordes de descendants. Voilà bien l'un des rares répertoires (avec celui des Beatles, du Velvet, de Black Sabbath et d'une poignée d'autres) qu'il est nécessaire de parcourir, même de façon superficielle, quand on veut comprendre et saisir l'évolution du rock. Si un groupe comme U2 doit hélas sa place dans l'histoire de cette musique de par son succès colossal et sa postérité, puisqu'une armada de débiles congénitaux s'entête visiblement à en perpétuer l'héritage (Coldplay, Muse, The Killers, Green Day et Kings Of Leon sur leurs derniers albums, pour rester sur la scène actuelle), on peut lui contester son importance sur le plan stylistique. Il n'y rien dont Bono et ses affreux séides puissent se prévaloir pour revendiquer leur place dans l'évolution du rock. On peut tout à fait appréhender cette musique en faisant une impasse totale sur eux. Pas Pink Floyd.

Mais appréhender ou tenter d'analyser ne veut pas dire cautionner. Et le Floyd post-Barrett a beaucoup à se faire pardonner. La messe est dite dès Ummagumma. Pink Floyd délaisse les jardins d'enfants et revendique sa place dans l'avant-gâââââââârde. A travers sa trajectoire, c'est toute l'hybris des seventies naissantes qui se dessine, celle des doubles albums dont la longueur est rarement justifiée, celle où les concepts fumeux pallient à l'absence d'exigence dans le songwriting. J'ai eu beau tenté de réécouter certains de ces disques à l'occasion de ce dossier, la lourdeur, la mollesse, la prétention de ces galettes m'ont à nouveau ulcéré l'estomac. Que Waters ou Gilmour soient aux commandes, voire les quatre en même temps, le constat reste le même : c'est juste pénible. Bien sûr, parce que ça serait trop simple autrement, il y a toujours un morceau qui se détache ici ou là, des moments où l'on ne peut que reconnaître l'immense talent de ces types. Mais tout est gâché par cette suffisance, cette sensation du "grand groupe conscient qu'il accouche d'une grande oeuvre" perpétuellement assénée à l'auditeur. Quand des musiciens deviennent trop self aware de leur importance (et de leur impotence), on commence à naviguer vers des terres où l'indigence et la condescendance finissent par se rejoindre en un accouplement indigeste. Indigeste, tel est le mot. La célèbre anecdote qui veut que les gens se soient procuré Dark Side Of The Moon pour tester les enceintes de leur chaine stéréo est peut-être exagérée, mais elle témoigne très bien du fait que la grandiloquence de la production avait pris le pas sur l'écriture. Il y a un bruit de tiroir-caisse sur "Money" ? La belle affaire. "Chainsaw" des Ramones s'ouvre sur le bruit d'une tronçonneuse, so what ?

On ne se l'avoue pas souvent, mais à travers un groupe, c'est surtout ses fans qui nous horripilent. De même qu'il n'y a rien de pire qu'un adepte fervent des Smiths ou de Sonic Youth, la secte des floydiens fait frémir. Quand on regarde les images de leurs concerts et qu'on voit ces marées d'yeux esbaudis, ces légions de gueules pendantes, on est parcouru par le même sentiment de malaise et de dégoût que devant le spectacle de ces foules transies devant un pape, un imam ou un homme politique. Il y a quelque chose de profondément malsain et de dérangeant devant ces hordes d'humains buvant cette musique dans cette espèce de torpeur docile. Elle rappelle qu'en chacun de nous se tapit le désir de soumission, de dévotion devant l'aura du maitre à guider. Les dévots du Floyd sont pathétiques parce qu'ils s'abaissent au rang de sous-chiens, ils veulent se sentir petits, ils veulent s'écharper les genoux devant quelque chose de plus grand qu'eux, ils veulent se faire engloutir par ces architectures sonores grandiloquentes qui leur rappellent qu'ils ne sont que des fétus de paille. Derrière cette adulation pompeuse point le sentiment fallacieux de se trouver devant une musique aussi riche que la musique classique ou le jazz, sottises de la part de gens qui n'ont ni la patience ni la capacité de concentration nécessaires pour apprécier un solo de trompette ou une symphonie. On se rappelle alors que de la cuisse de Pink Floyd a également jailli le rock prog, concept fumeux (progresser vers où ? Pourquoi ?) qui, pour un King Crimson, n'a produit qu'une engeance répugnante et stérile et qui a trouvé un écho retentissant chez les plus beaufs des métalleux. On sait gré à Waters d'avoir parfaitement saisi la dimension totalitaire du rock quand il touche des audiences de masse et d'en avoir fait le coeur de The Wall, même si là encore l'album se révèle pompeux et inégal, et le livret stupide au possible.

S'il devait y avoir un héritier patent de Pink Floyd, c'est bien entendu Radiohead, tant chaque génération tend à vouloir trouver sa propre divinité. Une étude sociologique rigoureuse nous a démontré que les deux groupes partagent le même socio-type de public : leurs fans sont pâles, ennuyeux, et n'ont aucun sens de l'humour. On perçoit la même trajectoire chez le combo d'Oxford : des débuts prometteurs, un grand album pop-rock (The Bends), puis une lente dissolution dans le gloubi-glouba auto-satisfait. Grand le groupe s'oublie, il produit des titres magiques, mais quand Thom Yorke commence à se complaire dans son trip doloriste, c'est à chaque fois le naufrage assuré. De part et d'autres, même sentiment de gâchis tant le rock ne semble jamais si mauvais que quand il se met à péter plus haut que son cul. L'accueil mitigé de The King Of Limbs ne change rien à l'affaire, puisque leurs prochains concerts dérouleront la messe habituelle devant des audiences aussi bigotes qu'une grand-mère effrayée par la mort. On se demande bien qui prendra la relève auprès de la prochaine génération. Arcade Fire peut-être, s'ils vieillissent mal. Après tout, ils ont bien enregistré leur deuxième album dans une église.

Maxime

Set the controls for the heart of the sun

Sans nul doute une telle question ("witch one’s pink") donne à réfléchir. Déjà, la question est en anglais. Et pour cause : on a face à nous des galettes anglaises, à l’origine d’une lignée insulaire pure que l’on adoube d’années en années pour son génie. Force est donc d’admettre qu’en digne représentante du pays et du genre, l’étoile Pink Floyd est née de l’éviction de Syd Barret, et de l’envie d’expérimentations dans une époque d’effervescence musicale (quelques temps auparavant sortait Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band), faisant de cette intervalle bornée par les sorties d’Ummagumma en 1969 et du Live at Pompeii la plus fructueuse de toute la longue Histoire de Pink Floyd.

Sans nul doute une telle question ("witch one’s pink") donne à réfléchir. Déjà, la question est en anglais. Et pour cause : on a face à nous des galettes anglaises, à l’origine d’une lignée insulaire pure que l’on adoube d’années en années pour son génie. Force est donc d’admettre qu’en digne représentante du pays et du genre, l’étoile Pink Floyd est née de l’éviction de Syd Barret, et de l’envie d’expérimentations dans une époque d’effervescence musicale (quelques temps auparavant sortait Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band), faisant de cette intervalle bornée par les sorties d’Ummagumma en 1969 et du Live at Pompeii la plus fructueuse de toute la longue Histoire de Pink Floyd. Bien sûr, "fructueux" ne signifie pas "succès commercial". Car on n’est loin des trente millions d’albums vendus pour "The dark side of the moon". Mais depuis quand la quantité fait elle la qualité ? Car tout de même couronnée par plusieurs centaines de milliers d’exemplaires par album, cette période instaure ce que l’on peut définir comme la base de la prog, la considérant comme musicalement la plus riche, au-delà des chiffres. Elle est aussi la plus représentative du groupe, dans une phase de son existence où il a pu davantage s’exprimer sans les label-managers, ses « hommes en costar blanc », détesté pour leur étroitesse d’esprit freinant l’inventivité de chacun des membres. Et cette nouvelle manière de composer devient révolutionnaire : on compose sans écrire, chacun de son côté. On joue sans partition. On tâtonne, on bricole, mais surtout, on essaie, on teste. Le studio devient un laboratoire ou l’expérience prend son sens propre.

Par nature, il faut admettre (soyons honnêtes) quelques ratés. Principalement au début de cette période, Ummagumma marquait davantage une nouvelle ère qu’un réel succès du groupe. Les détracteurs s’interrogeront sur la nécessité d’exploiter les individualités quand on est un groupe. Ils détesteront le fourre-tout bruitiste d’un petit déjeuner pris sous les micros. Pourtant, ne résumer l’époque prog qu’à ces défauts reviendrait à remettre en question toute la dimension scientifique de la recherche, et tous les bienfaits d’un tel mode de fonctionnement qui a pourtant fait ses preuves dans de nombreuses disciplines. Bien sûr, on s’éloigne de la pop et de sa facilité d’accès. Ici, on se retrouve absorbé par des musiques exprimant la profondeur de l’âme du groupe. Alors sachons reconnaître que l’excellence est apparue dans ses dissonances décriées ("Atom heart mother" n'a pas forcément eu le succès mérité, et pourtant ...). Du mieux s’élevant exponentiellement vers le meilleur, c’est un peu en résumé ce qui sera ressorti de cette phase particulière et passionnante, avec en point d’orgue "Echoes", résumant à lui seul tout ce que Pink Floyd sait faire de mieux, de mémorable, de magnifique. La suite nous prouve qu’elle ne sera que redite plus ou moins maîtrisée.

Ainsi, à partir de 1972, ce qu’on aimera dans la musique de Pink Floyd, c’est ce que le groupe aura été avant : les géniaux inventeurs d’une musique qui aura désormais un tout autre visage, marqué par la mise en avant d’éléments issus de leurs expérimentation : des boucles, des synthés, des distorsions, des effets, et du rock. La suite de l’histoire on la connait : il y a eu "The dark side of the moon", mais il y a eu aussi et surtout une flopée de groupe comme Massive Attack, Radiohead, Archive, ou bien d’autres encore qui affirment encore et toujours s’inspirer de la grandiloquence de cette période. Comme quoi.

Geoffrey

Shine on you crazy diamond

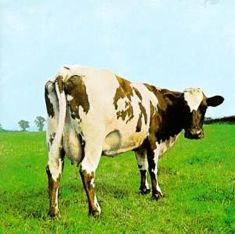

Il y a comme une évidence à préférer le Floyd des années fastes, celui du succès de masse, celui de The Dark Side Of The Moon, de Wish You Were Here et de Animals (et de la moitié Meddle, allez, à la rigueur). A vrai dire, comment pourrait-il en être autrement ? La carrière du groupe peut d'ailleurs être comparée à la pyramide de la face cachée de la lune : une phase ascensionnelle, un sommet, puis une lente dégringolade. Or la période populaire de Pink Floyd en est le sommet, ça ne fait aucun doute. Les 65 millions d'albums écoulés durant ces années fastes sont là pour en attester.

Il y a comme une évidence à préférer le Floyd des années fastes, celui du succès de masse, celui de The Dark Side Of The Moon, de Wish You Were Here et de Animals (et de la moitié Meddle, allez, à la rigueur). A vrai dire, comment pourrait-il en être autrement ? La carrière du groupe peut d'ailleurs être comparée à la pyramide de la face cachée de la lune : une phase ascensionnelle, un sommet, puis une lente dégringolade. Or la période populaire de Pink Floyd en est le sommet, ça ne fait aucun doute. Les 65 millions d'albums écoulés durant ces années fastes sont là pour en attester.D'abord parce que tous les albums qui ont précédé The Dark Side Of The Moon n'ont été que des brouillons, des ébauches incomplètes, des expérimentations à la petite semaine, des tâtonnements parfois maladroits pour atteindre la quintessence. Même The Piper At The Gate Of Dawn, eh oui ! Même cet opus inaugural du Floyd sous les ordres de Syd Barrett ne représente qu'un premier jet tortueux et étrange, une sorte de bac à sable où s'ébroue sans objectif identifié le petit génie du psychédélisme camé. Un essai intéressant mais qui aurait demandé confirmation, amélioration... or la maladie mentale de Barrett en a décidé autrement. Qu'en est-il des albums suivants ? Des brouillons, là encore. Des essais soit immatures (A Saucerful Of Secrets), soit à moitié réussis (qui écoute encore la partie studio d'Ummagumma ou la pièce maîtresse d'Atom Heart Mother ?). Même Meddle, malgré les réussites que sont "Echoes" et "One Of These Days", laisse place à du remplissage peu inspiré. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des passages un peu plus satisfaisants : les BO More et Obscured By Clouds sont plus homogène sur le plan qualitatif, et il est exact que certaines B-Sides de Relics méritent bien plus d'attention que nombre de pièces sur album. Mais que d'errements infligés ! Car ce qui pouvait encore passer à l'époque pour de l'avant-gardisme musical fait souvent office, quarante ans plus tard, de rétrofuturisme cachant mal un certain kitch. Heureusement que la fonction avance rapide nous permet aujourd'hui d'être épargnés par les errements du quatuor...

Au bout du compte, tous ces efforts studios, toutes ces expérimentations n'avaient qu'un seul but : trouver la formule sur laquelle la musique de Pink Floyd s'exprimerait le mieux. La formule, au gré des balbutiements des quatre hommes, s'appelle "Echoes", et sa mise en application est The Dark Side Of The Moon. L'album pop ultime, le point d'équilibre entre le songwriting de Waters et les arrangements fins et recherchés des trois autres. Cet équilibre, quoique instable, transparait tout aussi bien sur les deux albums suivants, réalisant des disques pleins, entêtants, sans déchets et d'une perfection formelle remarquable. Des disques qui contiennent de vraies chansons mais qui ne transigent pas sur l'excellence et l'inventivité sonore. Des disques parfaits ? Oui, on peut l'affirmer.

Faut-il vraiment s'étendre sur le reste de la discographie de Pink Floyd ? Qui peut encore espérer défendre cette création bouffie de suffisance et d'auto-apitoiement qu'est The Wall, fruit d'un bassiste mégalo qui a petit à petit relégué ses amis au rang de simple faire valoir ? Qui peut oser affirmer qu'il aime les faux albums de groupe - vrais albums solo égotiques de Roger Waters (The Final Cut) et du putchiste David Gilmour (A Momentary Lapse Of Reason) ? Qui peut encore apprécier les atermoiements mainstreams d'une formation de milliardaires à bout de souffle dans son ultime tour de piste (The Division Bell) ? Soyons sérieux une minute. L'évidence est criante, on l'a dit en préambule : quand on aime Pink Floyd, on aime la période 1973 - 1978, et ensuite on picore à gauche à droite. Toute autre attitude relève au mieux d'un goût qu'on qualifiera poliment de douteux, et au pire de tendances masochistes inquiétantes.

Nicolas

Another brick in the wall

Quel Pink Floyd préférez-vous? Question simple, réponse simple. La première période en compagnie de Barrett est bien trop hésitante, le groupe ne sait pas vraiment où se diriger et se retrouve à composer des comptines un peu stupides et de temps en temps il se lance dans de graaaandes expérimentations style "Interstellar Overdrive" mais n'arrive à rien à part produire un bruit vaguement conceptuel. Barrett viré, Pink Floyd se lance dans la confection d'un papier peint sonore très agréable aux oreilles de ceux qui écoutent leurs enceintes au lieu d'écouter la musique. C'est finalement le bassiste Roger Waters qui va prendre le pouvoir dans la dernière mouture du groupe (on ne tiendra pas compte des albums post-The Final Cut, il ne s'agit plus alors de Pink Floyd même si le nom du groupe a été conservé). À l'époque Pink Floyd sort The Wall, projet entièrement pris en charge par Waters, le groupe se contentant de suivre ses directives.

Quel Pink Floyd préférez-vous? Question simple, réponse simple. La première période en compagnie de Barrett est bien trop hésitante, le groupe ne sait pas vraiment où se diriger et se retrouve à composer des comptines un peu stupides et de temps en temps il se lance dans de graaaandes expérimentations style "Interstellar Overdrive" mais n'arrive à rien à part produire un bruit vaguement conceptuel. Barrett viré, Pink Floyd se lance dans la confection d'un papier peint sonore très agréable aux oreilles de ceux qui écoutent leurs enceintes au lieu d'écouter la musique. C'est finalement le bassiste Roger Waters qui va prendre le pouvoir dans la dernière mouture du groupe (on ne tiendra pas compte des albums post-The Final Cut, il ne s'agit plus alors de Pink Floyd même si le nom du groupe a été conservé). À l'époque Pink Floyd sort The Wall, projet entièrement pris en charge par Waters, le groupe se contentant de suivre ses directives.Waters laissé seul maître à bord, il peut mener jusqu'au bout toutes ses idées, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, The Wall est sans aucun doute le premier disque à avoir parfaitement cerné la dimension fasciste et totalitaire contenue dans le rock n' roll. Pink, le personnage créé par Waters, se trouve être un alter-ego de ce dernier. Pink est une rockstar qui se rêve en dictateur, ce qui correspond au comportement que Waters adopte au sein de Pink Floyd en tentant de contrôler le projet The Wall et le groupe lui-même dans tous ses aspects. Le Pink Floyd des années Waters est une gigantesque machine, les concerts sont un barnum sans précédent avec marionnettes gonflables et construction d'un mur bien réel entre le groupe et le public, l'objectif étant d'en mettre plein la vue, abrutir la foule avec un déluge sonore et visuel. L'intelligence du projet réside dans le fait de rendre explicites les ficelles et les procédés utilisés pour exercer cette domination (marionnettes, mise en scène d'une dictature fantasmée et grand-guignol dans la dernière partie) afin de transformer la machine en un grand rictus moqueur qui se transforme en rire jaune dans la dernière partie avec le morceau "The Trial" où la musique et la mise en scène se font exagérées pour appuyer la caricature grimaçante de procès kafkaïen. La musique comme la mise en scène crient Tout ceci n'est qu'une vaste blague! Avec The Wall Roger Waters apporte un supplément de lucidité dans une musique pop qui revendique généralement son premier degré sans se rendre compte de ses propres tares.

Pour le pire, The Wall est sans aucun doute le premier disque à avoir parfaitement cerné ce que serait le rock mainstream des années 80. D'abord la lucidité de musiciens par rapport à leur musique vantée plus haut va rapidement tourner au cynisme de la part des artistes durant cette période pour arriver à des monstruosités telles que Madonna. Ensuite l'idée de départ d'un opéra-rock aurait dû mettre la puce à l'oreille. De la pompe en veux-tu en voilà, des boursoufflures instrumentales à n'en plus finir, on titille sans cesse le mauvais goût, on l'atteint parfois. Néanmoins, à la manière d'un film d'Oliver Stone, l'édifice construit demeure passionnant. Le metteur en scène américain est à l'évidence préoccupé par la grandeur des sujets qu'il aborde: la guerre du Vietnam (Platoon), le rock comme objet mythique et scandaleux (The Doors), l'Histoire américaine contemporaine (JFK, Nixon), cette tendance culminant avec le grand film raté Alexander The Great. The Wall partage avec le cinéma d'Oliver Stone une incontestable ambition et l'album sera d'ailleurs adapté en film par Alan Parker en collaboration avec Roger Waters. Cette ambition commune à Stone et Waters les conduit à appliquer un traitement grandiose à leurs sujets (tournages pharaoniques pour les films de Stone, reconstitution visuelle de la trame de The Wall sur scène pour Waters), quitte à verser dans la grandiloquence, l'emphase. Entre alors en scène le mauvais goût des deux auteurs. Car si The Wall est si symptomatique de la pop des années 80 c'est d'abord parce qu'il a mal vieilli, la faute à une instrumentation souvent écrasante (les premières mesure de "In The Flesh") et dénuée de subtilité, comme peuvent l'être les films d'Oliver Stone. Et dans le même temps c'est quand ils laissent parler cette ambition, cette croyance sans faille en leurs capacités, que Waters et Stone sont parfaitement jouissifs. The Wall en acoustique lo-fi ou Tueurs-Nés tourné sous la forme d'un huis-clos, ça n'aurait assurément pas le même effet. Stone comme Waters sont des créateurs à demi-fous sur certains points. Ils sont seuls maîtres à bord et cette folie (ainsi que l'argent des producteurs) les pousse à réaliser leurs idées dans une logique jusqu'au-boutiste qui recèle des moments grandioses, qu'il s'agisse des scènes de concert dans The Doors ou du crescendo qui mène de "The Happiest Days Of Our Lives" à "Another Brick In The Wall Part. 2".

Toujours pas convaincu ? Dans ce cas vous pouvez continuer à voir en Pink Floyd un groupe juste bon à tester les enceintes des chaînes hi-fi, personne ne vous en voudra.

Pierre D