Iggy Pop

Post Pop Depression

Produit par Josh Homme

1- Break Into Your Heart / 2- Gardenia / 3- American Valhalla / 4- In the Lobby / 5- Sunday / 6- Vulture / 7- German Days / 8- Chocolate Drops / 9- Paraguay

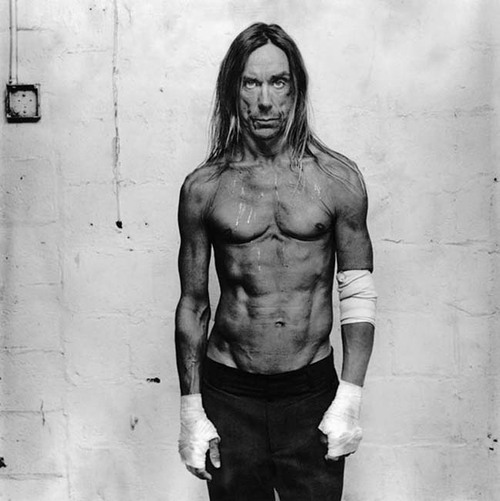

Et Iggy de nous faire le coup du chant du cygne. Après avoir posé les jalons définitifs du punk et du heavy metal avec l’un des groupes les plus cruciaux du rock moderne et avoir aligné 16 disques solo où il a, de son propre aveu, profané à peu près tous les genres musicaux possibles, l’iguane nous adresse son dernier message, son ultima verba. L’homme se dit vintage, décalé dans le paysage actuel. Le temps lui semble venu de tirer élégamment sa révérence. Cette déclaration d’intention un peu solennelle a de quoi faire sourire. Buriné mais pas cacochyme (il fêtera ses 69 ans en avril prochain), l’animal est loin d’avoir donné son dernier coup de griffe, on est prêt à prendre les paris. On peut même s’agacer légèrement du voile obséquieux qui entoure cette supposée ultime réalisation, le même qui nimbait les American Recordings de Johnny Cash (où l’imminence de la mort était on ne peut plus tangible pour le coup), nous obligeant à nous presser au chevet du patriarche pour recueillir, la nuque baissée, ses dernières paroles. Débarrassons-nous de toute déférence encombrante et envisageons ce 17ème disque avec une focale plus humble et, finalement, plus appropriée au projet : le questionnement d’un vétéran qui ne peut plus se reposer sur l’outrance scénique et le binaire à la mode high energy, vieillesse et décès des frères Asheton obligent (après avoir toutefois livré deux albums foutrement bien balancés – The Weirdness, 2010, et Ready To Die, 2013), et qui se demande comment il peut rester encore pertinent dans l’univers rock de 2016.

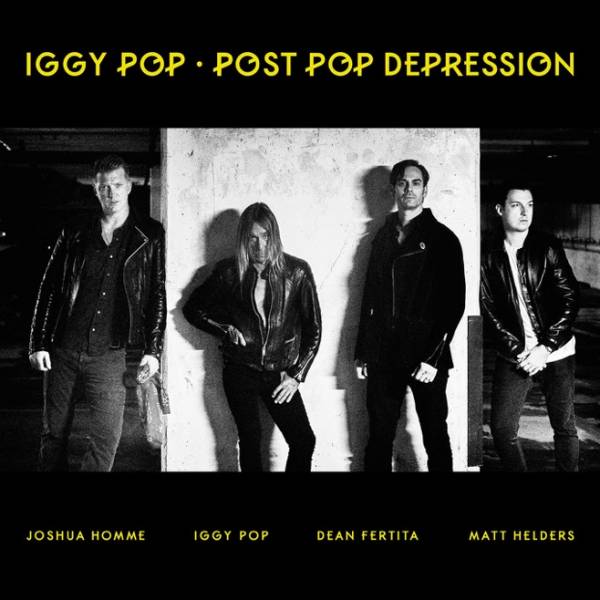

Pour réussir cette gageure, d’abord s’entourer de mercenaires de qualité. Sur les conseils de l’entourage du chanteur, Josh Homme est sollicité (de notre côté, on aurait plutôt parié sur Jack White, Fun House étant pour lui le meilleur album de tous les temps). Un accord définitif est scellé le temps de deux SMS. Pop fait parvenir à son soldat un épais dossier constitué de notes, textes, journaux intimes et pensées égrenés sur 25 ans. Charge à lui de s’inspirer de ce magma d’idées pour élaborer une base musicale dans son bunker californien. Homme recrute alors les troupes en piochant dans son entourage immédiat : Dean Fertita, Matt Helders (et on sait combien les Arctic Monkeys sont presque devenus aujourd’hui une joint venture des Queens Of The Stone Age) ainsi que l’inoxydable Troy Van Leeuwen pour combler les derniers interstices et servir de renfort scénique. Les services des maisons de disque, et leurs armées de directeurs marketing castrateurs, sont balayés d’emblée d’une main dédaigneuse.

Autofinancé à 100% et élaboré dans le plus grand secret, le projet est bouclé au terme de deux séances éclair en janvier et mars 2015 au Rancho de la Luna, finalisé après trois mix successifs l’été suivant. La pochette annonce la couleur : sobre et sombre. L’orchestre, sanglé de cuir, toise l’auditeur, à la manière du premier Ramones. Le doyen est chancelant, mais bien debout, ses séides semblant le soutenir comme de vaillants piliers. Le titre luit comme des phares dans un parking de nuit. On doit l’expression à Dean Fertita, lancée en forme de boutade maussade alors que les musiciens se morfondent au milieu d’un studio déserté de la présence effervescente du charismatique punk rocker, reparti dans son fief de Miami. Une façon bravache de clamer "Allez vous faire foutre, quand je serai parti pour de bon, je vais sacrément vous manquer !" Une interprétation à laquelle l’intéressé ne souscrit pas et que nous ne sommes pas obligés de prendre pour argent comptant. Le titre pourrait tout aussi bien désigner son état d’esprit actuel, celui d’un James Osterberg qui sait que le costume d’Iggy Pop est devenu trop lourd à porter pour lui, et qui s’interroge sur son passé et son avenir, maintenant qu’il semble avoir remisé au placard son sulfureux avatar.

Comme on pouvait s’y attendre, on a droit à un album introspectif en forme de bilan à la fois amer ("la mort est une pilule difficile à avaler", maugrée-t-il au son du clavier lugubre de "American Valhalla"), nostalgique et narquois (le lascar nous avait déjà fait le coup sur Avenue B, 1999). Iggy se pose, plonge dans les méandres de sa mémoire embrumée et se souvient. Ses séjours en Allemagne, où il se fait fréquemment rafistoler les os, lui rappellent ses escapades berlinoises des seventies ("German Days") et ses amours fugaces ("Gardenia"). Scrutant ses cicatrices comme autant de plaies passées, la petite frappe de Detroit se demande si elle aussi aura droit à son Valhalla, un équivalent du paradis des grands guerriers viking. Prostré après un concert des Stooges reformés et sentant que son corps ne suit plus, il en vient à maudire les after parties, où "it’s all about the hook, it’s all about the hang, it’s all about the kicks" ("In The Lobby"). Avec la sérénité du vieux sage, il délivre ses dernières leçons de vie : tenir bon, même au fond du trou, le destin ayant parfois le caprice de changer la merde en chocolat, à défaut d’or ("Chocolate Drops"), avant, en fin de parcours, de menacer de foutre le camp, à la manière du Jim Morrison de "L.A. Woman", pour aller "là où les gens sont encore des êtres humains." "Tout ce dont j'ai besoin c'est de tamales [petits pains de maïs latino-américains] et d'un compte en banque."

Conscient qu’il n’est plus l’heure de singer le passé, le Maître a donné à son disciple cette consigne stricte : plus question pour lui de s’époumoner sur des torrents d’électricité déchainée. Ses deux dernières expériences franco-houellebecquiennes (Préliminaires [2009], Après [2012]) l’ont convaincu de muer définitivement en crooner, façon Leonard Cohen pris d’une cuite monstrueuse ou Tom Waits sous strychnine. Plus ou moins à l’aise dans le registre baryton rock, l’iguane se paye toutefois quelques coups de sang émaillant "In The Lobby" et autres joyeuses sorties de pistes, à l’image de "Vulture" où il hulule tel un hillbilly assommé à la moonshine booze, crachant son fiel sur ces races à jamais honnies par les rockeurs (managers, journalistes, banquiers, hommes politiques), s’agitant et piaillant comme autant de charognards assoiffés.

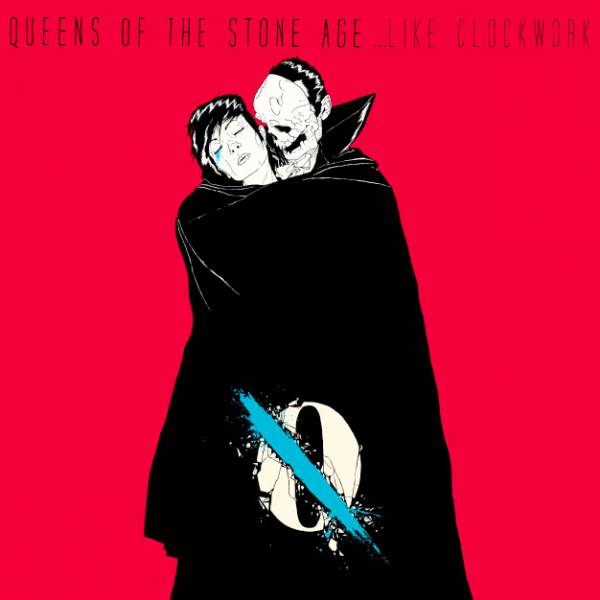

Musicalement, on ne trouvera rien sur ce Post Pop Depression qui ne devrait faire sursauter les amateurs des récents efforts discographiques de Josh Homme. Sans surprise, le gaillard a forgé un écrin fidèle à la "noirceur joyeuse" qu’il ne cesse d’arborer dans ses productions depuis Lullabies To Paralyze, soit un rock qui affectionne les changements de registres et de tonalités, comprimé par une basse suffocante et une batterie sourde, sinuant sur des mid-tempos à l’atmosphère lourde que le géant rouquin transperce de banderilles acides et psyché, ouvrant les hostilités sur un blues âpre aux accents de rengaine pernicieuse ("Break Into Your Heart"), oscillant entre marches fuligineuses ("In The Lobby"), valses branques et viriles, new wave couillue, du style Talking Heads dopé aux anabolisants de synthèse, avec envolée symphonique en guise de coda (la réjouissante mais pataude "Sunday"). Fatalement, certains titres sonnent comme des chutes de …Like Clockwork ("Gardenia", "German Days") ou du Humbug des Arctic Monkeys qui se sentiraient pousser des poils et des muscles ("In The Lobby"), voire aux productions rocailleuses de Dead Weather ("American Valhalla"), autre groupe qui aurait très bien pu prêter ses forces à un Iggy rasséréné, dans un registre certes un peu plus garage qu’ici. Les talents de producteur de Josh Homme se vérifient à nouveau sur ce disque (le tamis de guitares solo grouillant sous le cuir du "Paraguay" final, un régal). L’ensemble schlingue la maîtrise mais ne pue pas vraiment l’audace. Il exhale l’artisanat éprouvé, le savoir-faire sûr, la joie du travail bien fait.

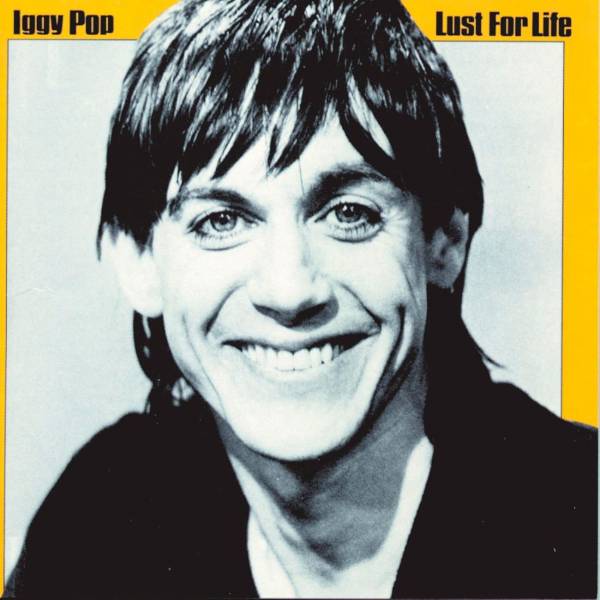

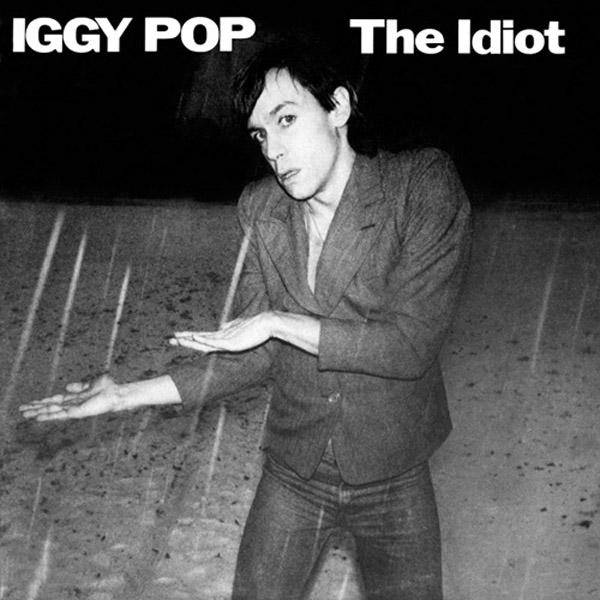

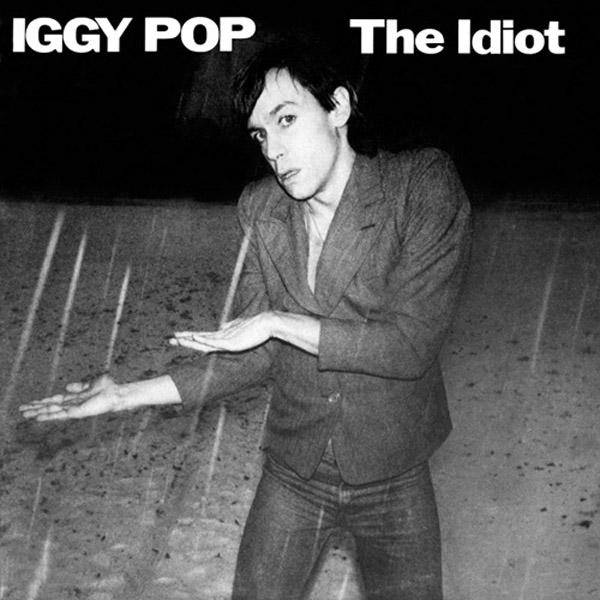

A l’écoute de ces neuf compositions, on ne peut s’empêcher de songer à ce qu’une telle rencontre aurait pu générer si elle s’était produite quinze ans plus tôt, alors qu’Iggy Pop était encore vert et les QOTSA en pleine conquête de la stratosphère, avec un Nick Oliveri en embuscade prêt à se joindre au barnum. Cette alliance entre deux routiers du rock prend aujourd’hui un sens particulier, au terme d’un hiver particulièrement meurtrier pour les grandes figures du genre. Tout au long de Post Pop Depression, on ne cesse de penser à Bowie, disparu en janvier dernier, et qui hante ce disque pourtant enfanté il y a presque un an. Iggy Pop lui doit ses deux plus grands albums solos, accouchés à Berlin en 1977 (The Idiot, Lust For Life), et, de son propre aveu, de lui avoir aussi sauvé la vie. Le Thin White Duke ne cesse également d’obséder Josh Homme, lequel cherche inlassablement ces dernières années des chemins de traverse possibles entre rock assumé et pop intelligente, chantier qu’il poursuit ici, le spectre du londonien flottant régulièrement dans l’air, notamment au détour de "Gardenia" et de "Sunday". L’association Pop/Homme sonne alors moins comme un événement que la réunion de deux trajectoires qui étaient appelées à se rejoindre, comme si elles obéissaient à quelque marche inscrite dans les cieux. Elle prend ainsi la forme, et c’est là où le disque est peut-être le plus émouvant, d’un bel adoubement, d’un passage de relai entre deux générations qui n’ont peut-être plus vocation à faire trembler les fondations de la maison rock (charge à la jeune garde de le faire) mais de s’assurer que les murs restent droits. Iggy peut laisser les clés et goûter à un repos du guerrier bien mérité, Josh tiendra la baraque, telle est la leçon de cet album à la fois digne et revêche.