Deep Purple

Deep Purple in Rock

Produit par Deep Purple

1- Speed King / 2- Bloodsucker / 3- Child in Time / 4- Flight of the Rat / 5- Into the Fire / 6- Living Wreck / 7- Hard Lovin' Man

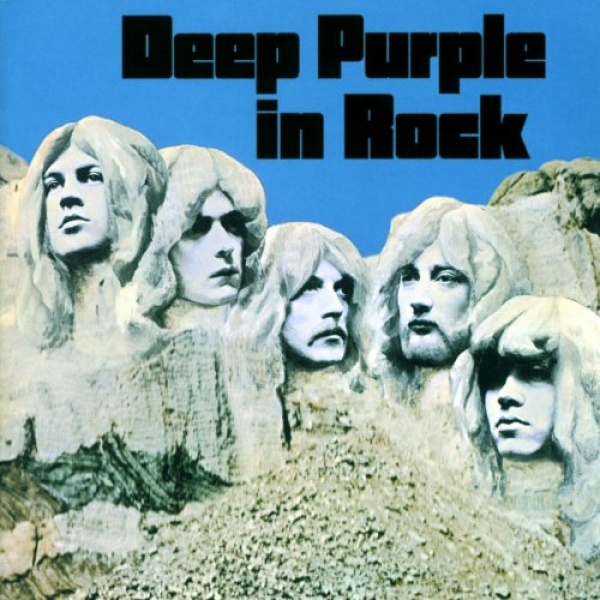

Puisque nous profitons d’une large rétrospective sur l’année 1970, il était plus que temps de réparer un sacrilège. En effet, à ce jour, vous n’aviez encore pu lire aucune critique concernant Deep Purple, le seul, le vrai, l’unique, l’estampillé Mark II, j’ai nommé la fine équipe de Ritchie Blackmore, Jon Lord, Ian Paice, Ian Gillan et Roger Glover. Nous nous sommes pâmés devant Led Zeppelin, nous avons consacré un dossier complet à Black Sabbath, mais le violet foncé, nada. Et pourtant. Que serait devenu le rock sans ce disque aux cinq chevelus conquérants sculptés à l’image des présidents américains sur le mont Rushmore des Etats Unis ? Disque phénomène, disque fondateur du hard rock aux côtés des deux premiers Led Zep et des deux premiers Sabbath, Deep Purple In Rock est plus qu’un chef d’œuvre, c’est une pierre angulaire, un incontournable. Impossible de prétendre connaître le rock sans avoir vibré avec le maelstrom bouillonnant des cinq anglais, c’est aussi simple que ça.

L’histoire de Deep Purple est loin d’être aussi fluide que celle de ses deux formations sœurs mentionnées plus haut, sans doute parce qu’elle repose non pas sur un seul homme - comme Jimmy Page pour Led Zep et Tony Iommi pour le Sab -, mais sur deux. Et qui dit deux hommes dit deux visions sensiblement différentes. N’oublions pas que la première recrue de ce projet voulu comme un supergroupe à géométrie variable (Deep Purple s’appelait initialement Roundabout, ici à prendre dans le sens de “carrousel”, traduisant l’idée d’une ronde de laquelle entrerait et sortirait différents intervenants au gré de leurs envies) n’est autre que l’organiste Jon Lord, artiste certes touche-à-tout mais avant tout de formation classique et féru de musiques intellectuelles et construites. L’idée de l’associer à l’ombrageux Ritchie Blackmore, soliste rock n’ roll surdoué, tient autant du hasard que de la volonté éclairée de financiers malins qui ont reniflé le potentiel d’un tel partenariat entre les deux virtuoses, le groupe ayant été très tôt asservi à un trio de businessmen répondant au nom de Hire-Edwards-Coletta Enterprises. Blackmore, qui végète comme musicien de studio tandis que Jimmy Page s’est depuis longtemps épanoui avec les Yarbirds, n’hésite pas à saisir la balle au bond, même s’il sait qu’il devra faire des concessions. S’ensuivent trois albums de rock plutôt psychédéliques et progressifs enregistrés avec le chanteur Rod Evans, le bassiste Nick Simper et le batteur Ian Paice et essentiellement composés par Jon Lord, tout à fait intéressants mais qui ne satisfont pas du tout Blackmore car pas assez heavy, pas assez personnels et surtout pas assez rentables : si Deep Purple se taille un petit succès aux USA, la Perfide Albion lui fait la sourde oreille. Pendant ce temps, Led Zeppelin a pris son irrésistible envol, et pour Blackmore, persuadé de pouvoir mieux faire, c’est inacceptable.

Qu’à cela ne tienne, il décide de prendre son destin en main. À la suite de la tournée soutenant leur troisième disque - sans nom -, ce bon Ritchie réunit secrètement Lord et Paice et leur confie ses aspirations de faire de Deep Purple le groupe de rock le plus heavy et successful d’Angleterre. Mais pour cela, il leur faut un chanteur ayant autrement plus de mordant et de rage que le falot Evans. Les trois hommes s’entendent pour organiser des auditions dans le dos de leur actuel vocaliste, et il ne leur faut pas longtemps pour trouver la perle rare. Ian Gillan, officiant chez Episode Six, un collectif n’ayant à son actif que quelques quarante-cinq tours, réunit tous les critères : il est jeune, fougueux, il chante fort et possède surtout une palette vocale impressionnante, capable de pousser des hurlements aigus déchirants à une tonalité que même Robert Plant serait incapable d’atteindre. Approché, Gillan se laisse tenter par les promesses de gloire de Blackmore, entraînant avec lui son bassiste Roger Glover et mettant ainsi un terme définitif à Episode Six. Mis devant le fait accompli quand ils apprennent que leur groupe répète sans eux, Evans et Simper - ce dernier se posant comme un dommage collatéral - n’ont qu’à filer la queue entre les jambes. La légende, elle, vient de se mettre en marche.

Fort d’une belle publicité apportée par sa participation au Concerto for Group and Orchestra de septembre 1969 grâce à l’aura de Jon Lord, Deep Purple se lance dans une véritable frénésie de jams et de concerts pour peaufiner son alchimie et son matériel, et de fil en aiguille, Blackmore prend de plus en plus l’ascendant sur l’organiste. Il tient sa revanche, et il va enfin avoir l’occasion de montrer au monde ce dont il est capable. Deep Purple suit un seul mot d’ordre : jouer plus lourd, plus fort et plus extrême que tous ses concurrents. Le songwriting devient collectif - avec une implication significative de Roger Glover - et asservi à de longues improvisations brûlantes qui se voient reproduites en concert avec un sentiment de danger, avec en point d’orgue l’impressionnant “Child In Time” qui cristallise toutes les aspirations du collectif. L’opposition entre les deux virtuoses du groupe est érigée au rang de curiosité chaque soir : lequel des deux cadors scotchera davantage l’assemblée ? Vue sur le papier comme une confrontation, cette saine émulation pousse Blackmore et Lord - et, par ricochet, les trois autres - à se surpasser, sans compter que les prouesses vocales de Gillan, poussé par ses partenaires à se déchaîner toujours plus chaque soir, ne laissent personne indifférent, accroissant encore la réputation sulfureuse et torride de la formation. Durant presque une année, Deep Purple In Rock est enregistré dans le chaos, un titre à la fois, aux quatre coins de Londres, les jours où aucun live n’est programmé. Entre deux prises de son, les cinq hommes répètent au Hanwell Community Center, bâtiment suffisamment isolé pour qu’ils puissent faire un maximum de bruit sans risquer une descente de police pour tapage diurne. Immanquablement, au fil des mois, cette boulimie de travail et de scène finit par payer.

In Rock est un album particulier dans la discographie du groupe. Un disque volontairement déséquilibré, viscéral, sauvage, brut de décoffrage. Le son y est agressif, presque crispant, que ce soit celui de la guitare de Blackmore qui pousse la distorsion à son maximum ou celui de la voix de Gillan, très vite surnommé “la banshee” tellement ses cris vrillent les tympans. C’est aussi un disque de surenchère : Black Sabbath mais surtout Led Zeppelin sont passés par là et Ritchie Blackmore n’a pas l’intention de souffrir la comparaison. Ce que ses adversaires - oui, c’est un combat à mort - ont commis, Deep Purple doit le réitérer, mais en mieux, en plus fort, en plus léché. Il y a un côté assez obscène et culotté dans cette obsession, dans cette ambition démesurée du guitariste qui fascine autant qu’elle peut irriter. Pour autant, Blackmore n’est pas le premier venu, il possède un bagage technique et artistique, une vision, une personnalité dans son écriture, sans compter que les autres ne sont pas en reste. C’est déjà un collectif très expérimenté qui commet ce méfait de granite sur ciel azur, un effectif alors en pleine recherche d’osmose et de rééquilibrage, cinq hommes concernés, conscients de leurs capacités et désireux de franchir un pas dans leur musique. Sans compter que contrairement à Led Zeppelin et Black Sabbath, Deep Purple possède un modèle, une feuille de route, un objectif à surpasser. Cela explique sans doute pourquoi le groupe a su assez rapidement s’attirer les bonnes grâces de la presse musicale, au contraire de ses deux aînés qui se sont longtemps fait traîner dans la boue.

Sans doute “Child In Time” a-t-il joué un rôle majeur dans cette aura d’excellence. “Child In Time”, difficile de passer outre quand on s’attaque à In Rock et plus encore à Deep Purple. Longtemps attaché à l’essence même de la formation, avant que l'interplanétaire “Smoke On The Water” ne vienne lui damer le pion dans le cœur du public, le morceau cristallise l’excellence du Mark II par sa qualité d’écriture et ses prouesses d’interprétation. Nettement plus posé que les autres titres de la galette, nettement plus long également, il s’articule sur un motif mélodique triste - vaguement anti-militariste si l’on se fie à Ian Gillan - qui n’est prétexte qu’à une démonstration vocale spectaculaire. Cela fait d’ailleurs une bonne vingtaine d’années que le chanteur se révèle incapable de l’interpréter en live tellement ses aigus s’avèrent stridents, performance a priori impossible à égaler par aucun chanteur actuel en activité. Mais c’est aussi sur ce titre que Ritchie Blackmore dévoile le plus sa maestria. Son solo, sans doute le plus emblématique, se révèle à ce point riche et habité qu’il se pose parmi les tous meilleurs à la guitare, tous genres et époques confondus. En comparaison, les orgues de Jon Lord paraissent bien sages, surtout voués à densifier et complexifier le son du morceau qui tire d’ailleurs à merveilles partie du doigté léger et virevoltant du claviériste. En résulte un titre d’exception qui va bien au-delà de la simple démonstration technique tellement sa construction se révèle inspirée et inattaquable. Mais In Rock ne se résume pas à “Child In Time”, pas plus que le IV de Led Zep ne se résume à “Stairway To Heaven”. Il est d’ailleurs intéressant d’oser trousser un comparatif entre les deux œuvres, car on ne doute pas que Jimmy Page, jamais avare en emprunts en tous genres, ne s’est pas fait prier pour puiser dans cette composition violet foncé tout ce qu’il lui manquait pour séduire la presse spécialisée. Fin de la parenthèse.

La violence, la fougue, la viscéralité d’In Rock transparaissent immédiatement dans le jam sauvage transpercé par les soli déments qui ouvrent le colossal “Speed King”, un morceau qui servira sans doute de brouillon de luxe au même Jimmy Page pour créer l’entame du IVe évangile zeppelinien, à savoir le titanesque “Black Dog”. Tout est là, la Stratocaster rèche de Blackmore, la basse obèse de Glover, la batterie insaisissable de Paice, les vrilles suraiguës de Gillan, et le morceau de se lancer dans une chevauchée infernale qui scelle l’un des sommets du hard rock toutes époques confondues. Mais la fusion de Blackmore et de Lord ne se révèle pas encore à son apogée, ce dernier se voyant cantonné à tempérer l’ardeur de la fine équipe de sauvages par sa post-intro presque religieuse et son intermède psychédélique à la Ray Manzarek, court répit avant que l’épopée fantastique ne reprenne de plus belle pour mettre en valeur l’éclat de rire hystérique du chanteur. Il faudra vraiment chercher du côté de Fireball et, plus encore, de Machine Head, pour retrouver un équilibre parfait, égalitaire, entre claviers et six cordes dans l’enrobage des riffs. On le répète, In Rock se pose comme le moment de gloire de Blackmore, le point culminant de ses aspirations et de ses ambitions, et pour l’heure, tant pis pour Lord.

Retour à la compétition entre cadors de la Perfide Albion. Si on gage que “Speed King” a pu servir de matrice à “Black Dog”, “Bloodsucker” ne fait pas dans la dentelle dans le sens inverse en plagiant sans vergogne le riff emblématique de “Whole Lotta Love” et en le mettant au service d’un hard blues rebondissant, aussi cogné qu’un ballon de foot forgé dans un métal incandescent et servi par les crillaillements déments qui concluent chaque itération du titre. Mais Deep Purple va plus loin en se servant de cette base pour tresser l’un de ces duels guitare-orgues qui fait désormais sa renommée, point culminant ici réduit à sa plus simple expression sur disque mais sensiblement plus bavard en live, idéale réappropriation aussi pertinente que mélodique de deux instrumentistes parfaitement au fait de leurs possibilités respectives.

La face B se montre plus classique dans sa structure et empile quatre excellentes pièces de hard rock, avec pour commencer le long et haletant “Flight Of The Rat” (un peu moins de 8 minutes). Le tempo est enlevé, la distorsion poussée à bloc avec une sonorité bien abrasive. La connivence du duo guitare-basse de la paire Blackmore-Glover rappelle celle des timoniers nordistes de Black Sabbath, Tony Iommi et Geezer Butler, au hasard sur un titre rapide comme “After Forever” (Master of Reality), et même si le carré de Birmingham joue nettement plus grave et heavy, le rendu s’en approche, à ceci près que les intermèdes de fin de phrase brossés par Ritchie Blackmore apportent une belle plus-value à l’ensemble. C’est sur le pont instrumental de ce titre, nouvelle joute endiablée entre les deux cadors de la formation, que Jon Lord se montre le plus à son avantage, l’occasion pour lui de briller enfin : sans même parler de sa technicité fabuleuse, on notera la rugosité de ses interventions et la sonorité fiévreuse, presque maladive, de son instrument. Mais bien sûr Blackmore n’a pas l’intention de se rendre sans combattre, et sa prestation soliste sidère par sa variété et son aisance, tandis que Ian Paice a les honneurs de la conclusion sur un solo certes bien moins long que le “Moby Dick” de John Bonham ou le “Rat Salad” de Bill Ward (tiens, encore des rats. Curieuse engeance, ces batteurs) mais parfaitement exécuté et non moins jubilatoire.

“Into The Fire” se la joue blues rock sévèrement cogné, bien viril, fleurant bon le Jack Daniels et le houblon. Ian Gillan s’y montre concerné et moins grinçant qu’ailleurs sur la galette, avec un refrain qui se recroqueville brièvement avant d’exploser dans les aigus. Propre, net, carré, une exécution racée, rien de très original mais un bel exemple de savoir-faire. Plus singulier, “Living Wreck” voit l’envahissant guitariste céder un temps les avant-poste : la batterie réalise une belle intro en crescendo, la basse groove avec gourmandise, les orgues survolent l’ensemble avec malice, et Lord se paye le luxe de maltraiter ses touches sur des tabassages dissonants en fin de refrain. Surprise sur l’intermède : le duel tourne court car Ritchie Blackmore livre une partition très calme, très épurée, décidément surprenante, laissant son compagnon d’arme se déchaîner avec avidité sur la fin du morceau. Last but not least et s’ouvrant comme “Speed King” quoique de façon bien plus ramassée, la fameuse cavalcade endiablée de “Hard Lovin’ Man” préfigure certes l’exceptionnel “Highway Star” de Machine Head mais se laisse goûter sans déplaisir dans cette version plus brute de décoffrage. Sans doute parce qu’elle se montre un tantinet plus bavarde et que là encore, la confrontation frontale les deux bretteurs impressionne. La dernière altercation orgues - guitare se fait tout à la fois texturale, rythmique et technique, et tourne cette fois-ci à l’avantage de Blackmore qui se dépasse littéralement sur son instrument, avant de revenir à la charge sur l’ébouriffante conclusion d’In Rock qui se révèle identique à son entame, véritable déchaînement d’électricité qui mime le moteur indomptable d’une voiture de course boostée à la nitroglycérine. À signaler que les rééditions de l’album incluent à partir de 1995 le single stand alone “Black Night” datant de la même époque et qui pour le coup s’avère nettement en dessous du lot, sorte de hard boogie bluesy pépère traversé par de brefs élans solistes, avec au micro un Ian Gillan bien sage, titre visiblement calibré en tant qu’écran publicitaire de l’album et visant surtout à ne pas effrayer le chaland. Pari réussi puisque le morceau se hisse à la deuxième marche du top anglais avant la sortie du disque, mais l’écoute de la galette en repeat all s’en passera très largement.

Paru le 3 juin 1970, Deep Purple In Rock fait quasiment l’unanimité autour de lui, notamment en Angleterre où le groupe parvient enfin à percer. L’album ne se classe qu’à la 4e place des charts britanniques mais il y reste pendant plus d’un an, jusqu’à la sortie de Fireball. Surtout Deep Purple réussit là où le Sab et Led Zep ont échoué : séduire les critiques musicaux. Du Melody Maker au NME, du Record Mirror au Disc and Music Echo, tous louent l’audace, la puissance et la qualité musicale intrinsèque de ces cinq présidents du Mont Rushmore sculptés “In Rock” (dans le roc) mais également dans les plus hautes montagnes du rock n’ roll. Le Mark II de Deep Purple réalise là une entame tambours battants, et si Fireball opèrera un petit (tout petit) retour en arrière, les anglais enfonceront le clou deux ans plus tard avec un Machine Head en tous points parfait. Deux disques bien différents mais non moins cultes et indispensables, deux références, deux excellentes raisons de vous ruer sur l’authentique Deep Purple et plus particulièrement sur ce chef d’œuvre bleu et gris qui vient tout juste de souffler ses cinquante bougies.