Deep Purple

Machine Head

Produit par Deep Purple

1- Highway Star / 2- Maybe I'm A Leo / 3- Pictures Of Home / 4- Never Before / 5- Smoke On The Water / 6- Lazy / 7- Space Truckin'

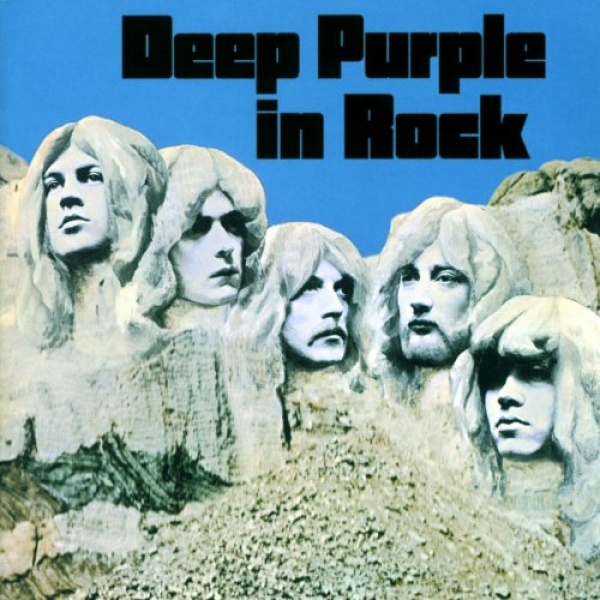

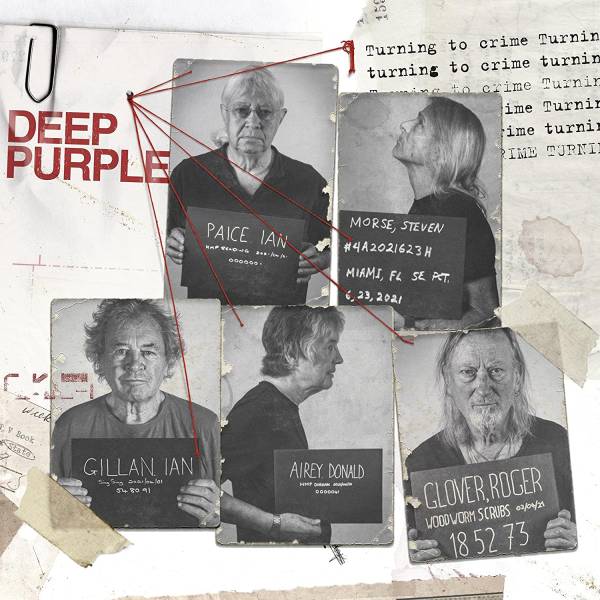

Il aura donc fallu au Deep Purple Mark II deux albums, In Rock et Fireball, pour en arriver là, à ce Machine Head qui constitue l’une des pierres angulaires du hard rock - et d’aucuns disent du heavy metal, même si, à titre personnel, je n’ai jamais compris pourquoi. On ne va pas se retaper toute l’analyse du heavy rock, mais fondamentalement, ce qui distingue le metal du reste du rock dans son ensemble, en tout cas à la charnière des années 70 et bien sûr si on omet ses caractéristiques purement techniques, c’est sa coupure d’avec ses racines blues, et c’est cet aspect qui, seul ou presque, permet de faire le distingo entre hard rock et heavy metal. Cf Black Sabbath pour l’idée de base et l’application pratique, mais même chez Iommi and co la boucle ne sera bouclée et la mue pleinement effectuée qu’au début des années 80. Inutile de dire que Deep Purple n’a jamais au grand jamais coupé cette corde. Que Machine Head ait influencé le heavy metal, c’est indéniable, mais que Machine Head soit un album de heavy metal, c’est nettement plus discutable. En tout cas ce disque est si monstrueusement réussi qu’il a même contribué à nommer un groupe de thrash metal (Machine Head - avec le lien qui va bien, comme quoi j’ai certainement dû manquer quelque chose quelque part) et qu’il se classe à l’aise comme le plus gros succès commercial de ses géniteurs - neuf millions d’albums vendus, une paille, malheureusement pour Ritchie Blackmore bien loin des trente-sept millions de copies écoulées par le Zoso de son meilleur ennemi Jimmy Page qui a donc, et de très loin, gagné la guerre des guitaristes mégalos.

La quête de Machine Head commence par la volonté de Deep Purple de capturer la férocité, l’imprévisibilité et la virtuosité de ses concerts, étant entendu qu’aussi réussis soient-ils, ni In Rock, ni Fireball (j’allais dire “encore moins Fireball”) n’avaient réussi à sublimer ce point fort. On notera que la quête en question s’achèvera par un authentique enregistrement live - Made in Japan - auquel aucun des cinq membres ne croira jusqu’à sa sortie et à sa consécration, mais nous n’en sommes pas encore là. Pour l’heure, Deep Purple joue non stop depuis deux ans dans le monde entier et peine à prendre le recul nécessaire à une telle entreprise. Il s’en faudra d’une annulation de tournée pour cause d’une hépatite contractée par Ian Gillan et d’une mise au repos forcé collective à l’été 1971 pour que les idées commencent à infuser. Très vite, une évidence s’impose : le successeur de Fireball ne devra pas être enregistré dans un studio classique. Décision est prise de louer le studio mobile des Rolling Stones, comme l’ont fait avant eux… Led Zeppelin (comme par hasard), et de partir ailleurs, et pourquoi pas à l’étranger histoire de payer moins d’impôt. Deep Purple se tourne alors vers Montreux, et en particulier vers son Casino qui sert régulièrement de salle de concert mais qui ferme pour la période hivernale, tel que suggéré par son propriétaire et organisateur du Montreux Jazz Festival, Claude Nobs. Ni une ni deux, le groupe débarque en Suisse le 3 décembre 1971 et entrepose son matos à proximité de l’édifice. Un dernier concert doit s’y tenir avant sa fermeture, avec Frank Zappa and the Mothers of Invention en tête d’affiche. La suite est aujourd’hui légendaire : un abruti tire une fusée de détresse en pleine salle, le bâtiment prend feu, est évacué et finit par être totalement détruit par les flammes, et Deep Purple ne parvient à sauver son studio mobile qu’in extremis. Le lendemain, Roger Glover lance à la cantonade : “Smoke on the water”, simple tirade inspirée par la fumée de l’incendie roulant sur les eaux du Lac Léman. Sitôt dit, Ian Gillan griffonne quelques lignes de texte sur un bout de papier qui évoquent l’incident. Quelques semaines plus tard, “Smoke On The Water” deviendra le plus grand hit de Deep Purple. Anecdotiquement, la production se recentrera sur le Grand Hôtel de Montreux, lui aussi fermé pour l’hiver, après un essai avorté au Pavilion qui devra être abandonné suite aux plaintes des riverains en raison des nuisances sonores causées par le groupe. L’installation se fera dans le grand hall d’entrée qui se retrouvera entièrement tapissé de matelas pour en amortir l’acoustique. Un dispositif tellement envahissant que les cinq rockers seront obligés de passer par les balcons des chambres pour sortir du bâtiment afin d’écouter leurs rushs dans le van de mixage, ce qui les contrariera tellement qu’ils finiront par refuser de s’y rendre et de continuer à enregistrer jusqu’à ce que tous soient satisfaits du résultat final. Trois semaines seulement leur seront nécessaires : la marque des grands disques, sans aucun doute. Au fait, il s’agit d’une autoproduction : qui s’en étonnera ?

Il est un fait que Machine Head ne souffre d’aucune réelle critique, véritable condensé non seulement de l’écriture mais aussi du style Deep Purple. Le disque parvient-il à retranscrire la fabuleuse énergie du groupe en live ? Pas vraiment, d’ailleurs l’écoute de Made In Japan nous montre à quel point cette idée était en réalité vaine. Néanmoins, de l’énergie, il y en a à revendre dans ce manifeste ultime du Mark II, une énergie évidente mais contenue, canalisée, nettement moins brouillonne et brute que ce que l’on retrouvait dans In Rock. Comme en parallèle la qualité de songwriting a encore monté d’un cran et que les cinq hommes ont fini par affiner leur osmose commune, tout concourt à une immense réalisation. Ce qui marque néanmoins le plus Machine Head, en dehors d’un “Smoke On The Water” aussi génial qu’envahissant (on y reviendra), c’est sa qualité sonore assez inouïe, avec un subtil équilibre trouvé entre chaque instrument, un son à la fois mat et puissant, une limpidité dans chaque ligne musicale, une fluidité globale sidérante. Une perfection qui se sent dès que l’on enclenche le disque sur notre platine, dès les premières secondes de “Highway Star” qui ouvre les hostilités bille en tête, sans même une seconde de répit. La charge s’installe en un joli crescendo d’intention, la basse Harley Davidson de Glover cisaille l’espace sonore, la batterie de Paice bastonne à tout va, la guitare de Blackmore se joint à la charge tandis que les orgues de Lord adoucissent la verdeur globale, puis c’est le célèbre cri de Gillan qui, par vagues successives, annonce que ça y est, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Un Gillan lui aussi beaucoup plus dans la maîtrise que sur les deux disques précédents, nettement plus avare en aigus criards et versant davantage sur des mediums savamment ourlés - une couleur vocale que l’on retrouvera sur l’ensemble du disque. N’allons pas par quatre chemins : “Highway Star”, sans doute le meilleur titre de Deep Purple, toutes époques et toutes nuances confondues, est une véritable leçon de rock n’ roll. J’insiste, de rock n’ roll. Encore une fois, on voudrait nous faire croire que la monomanie tonale du riff préfigurerait le heavy metal, ce qui n’est pas complètement faux, mais on en oublierait presque que Black Sabbath était déjà passé par là avec “Paranoid” deux ans plus tôt avec ce même tic d’écriture. Qui est à la base de quoi ? Mais revenons au morceau qui mériterait une thèse à lui tout seul, à sa simplicité, à son caractère à la fois direct mais non moins scientifiquement conçu, à sa formidable construction entremêlant couplet et refrain, à l’époustouflant solo d’orgue orientalisant de Jon Lord - son plus célèbre et emblématique, à la parfaite maîtrise de la démonstration soliste de Ritchie Blackmore qui sait ici doser sa technique et sa vélocité afin de coller à l’esprit et à l’énergie du titre. C’est unique, ni plus ni moins.

La construction de “Highway Star”, on la retrouve un peu plus loin sur “Pictures of Home” : le riff - en forme de soutien rythmique - a tendance à frôler le bitume et le refrain s’enlace au couplet avec brio, mais la comparaison s’arrête là : le titre se montre plus aventureux rien que sur le motif soliste de guitare qui lui donne sa couleur principale, sans parler des multiples interventions solistes qui le ponctuent, elles aussi plus perchées que leurs homologues - dont une contribution de basse conclusive de Glover qui épate par sa justesse. À signaler que l’intro virtuose de Ian Paice ne s’entend que sur la réédition 25e anniversaire, un détail qui aura évidemment échappé à tous nos lecteurs qui se repaissent de leurs vinyles historiques. “Highway Star”, “Pictures of Home”, même combat - et quel combat ! Évidemment, on ne saurait réduire Machine Head à ces seules têtes de pont : encore une fois, tout le disque frôle le sans faute absolu. C’est vrai dans ses revisites blues-rock racées et cadencées (“Maybe I’m A Leo”) ou même dans la sublimation de ces fameux singles stand alone du groupe qui prend ici la forme de “Never Before”, véritable réinterprétation autrement plus robuste et complète (instrumentalement parlant) des “Black Night” et “Strange Kind of Woman” rencontrés précédemment. Inclus donc sur Machine Head, ce titre brille avant tout par son traitement rythmique et en particulier par ses multiples breaks et sautes de pulsations, mais aussi par son pont en forme de balade béate qui se fait dévorer par le génial solo blues de Blackmore. Amusant : les membres du groupe étaient initialement persuadés que “Never Before” était le morceau de l’album ayant le plus fort potentiel commercial… pour au final ne quasiment jamais le jouer en live. Dans cette histoire comme dans tout ce qui tournera autour de Made In Japan, on ne peut nier aux cinq hommes une authentique forme d’aveuglement…

Si la face A brille par quatre titres aussi punchy que lisibles, la B, elle, s’articule autour d’un “Lazy” absolument indécent de débauche instrumentale, tellement que le chanteur ne fera sa première apparition qu’à un peu plus de deux tiers du titre pour vite s’effacer derrière son harmonica. Si les premières minutes sont asservies aux grandes orgues de Jon Lord qui pétrit son clavier à grand renfort de saturation tout en réservant des plages apnéiques presque religieuses, c’est Ritchie Blackmore qui vient prendre les commandes au gré d’un riff qu’il dirige du haut de ses notes tenues immobiles. Ensuite, tout n’est question que d’orgie de solistes et il y a vraiment matière à se régaler, avec un titre qui finit par devenir de plus en plus excité et intenable au fil des minutes pour s’achever sur un brusque rétrogradage effectué de main de maître. En guise de conclusion, “Space Truckin” apparaît comme un parfait condensé de hard rock racé, cogné, presque violent, dont le riff du refrain affiche une couleur chromatique descendante très originale pour l’époque. À signaler un intermède en percu version samba brésilienne (avec petites giclées de larsens) vraiment rafraichissant après la prestation soliste rutilante de Blackmore.

Reste le cas “Smoke On The Water”. Passons sur le fait que la transition se fait mal avec “Never Before” qui le précède - on passe de la face A à la face B, ce genre de considération est donc assez artificiel. Passons sur le fait que chacun a entendu ce titre, allez, peut-être une bonne centaine de fois à la radio avant de lire ces lignes, ou plutôt ne passons pas dessus car la version album est bien évidemment (qui en douterait ?) deux minutes plus longue que sa version FM qui en ampute quasi toutes les contributions solistes, contributions elles-mêmes étonnamment frugales. Et ne passons pas sur le fait que ce célèbre riff en montagne à quatre notes ressemble si peu au style habituel de Ritchie Blackmore qu’on en viendrait presque à douter que c’est lui qui l’a écrit. Selon l’intéressé, il s’agirait d’une pompe “inversée” à la 5e symphonie de Ludwig Van Beethoven : euh, honnêtement, on ne sait vraiment pas où il est allé chercher ça. Toujours est-il que ce petit gimmick de guitare tout con s’avère tellement génial - hé oui, génial - qu’il se permet même de phagocyter la fin du refrain pour créer cette boucle avec le couplet. Ne pas oublier que si le riff se révèle mémorable (dans tous les sens du terme), le titre lui-même ne serait rien sans la contribution magistrale de Roger Glover à la basse qui en habille la totalité ou presque à lui tout seul. “Smoke On The Water” peut certes agacer par la redondance presque imbécile de son motif princeps, mais il ne faut pas oublier que c’est cette même redondance, amplifiée par ses multiples rediffusions radiophoniques, qui lui offre son caractère hautement populaire et rassembleur. Parfois, il faut juste s’autoriser à débrancher le cerveau et ressentir, vivre la simplicité, quitte à ce que Deep Purple ne soit réduit, dans l’esprit des masses populaires, qu’à ce seul hit, un peu comme bien plus tard les White Stripes ne se résumeront qu’à l’unique - et tout aussi atypique dans leur répertoire - “Seven Nation Army”.

Au fait, au cas où vous n’auriez pas compris, Machine Head est un chef d’œuvre du hard rock, aussi immense que Paranoid de Black Sabbath ou que le IV de Led Zeppelin, un disque incontournable à posséder absolument, à écouter et à réécouter régulièrement - une fois par an constituant un minimum. Ah, et c’est aussi le meilleur album de Deep Purple, oui oui, devant In Rock car nettement mieux écrit, composé et interprété, avec davantage d’équilibre, d’osmose et de cohérence. Un monstre, en d’autres termes, et quel monstre.