Discorama 2000's : les incontournables français

- Introduction

- 2000-2002

- 2003-2005

- 2006-2008

- 2009-2010

2000-2002

mai 2001

Ainsi vint 2001, année rétro-futuriste s'il en est, voyant L'Odyssée de l'espace surgir des sixties pour s'installer dans un présent uchronique. Révolution numérique oblige, les effets spéciaux ne s'appuient presque plus sur les maquettes et les trucages optiques dignes de Mélies, mais la quête du monolithe noir, de la Lune aux confins de Jupiter, fascine toujours autant les spectateurs du nouveau millénaire. Aussi en est-il de même pour le duo versaillais, lequel, armé de machines antiques (synthétiseur Moog, vocoder, Theremin...), avait propulsé la french touch dans des mirages avant-gardistes au mépris de toute obsolescence technologique. Ceux qui avaient hâtivement réduit Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin à leur tube "Sexy Boy" ont pu rattraper leur bourde sur la B.O. de Virgin Suicide (2000), dans laquelle Air affirmait sa véritable nature, celle d'un groupe psyché-pop atemporel à dimension cinématographique. 10 000 Hz Legend renchérit dans cette voie, déployant le score d'un film de SF lascif et sophistiqué, dans lequel la machine sauverait l'humanité pour de bon, le générique final défilant sur l'image de l'astronaute Bowman dérivant avec délice en compagnie de HAL le long des anneaux de Saturne.

Tout comme le chef d'oeuvre de Kubrick, la beauté de ce deuxième album se mérite. Le disque est long en bouche, développe son propre tempo, suave et entêtant, nécessitant plusieurs passages pour en appréhender pleinement les méandres. On préconise l'écoute au casque, voire la station assise sur la moquette de son salon. Une fois ces prédispositions prises, la galette dévoile un à un ses charmes persistants. Des paysages se dessinent, grandioses, luxuriants, et gagnent en profondeur de champ à chaque visite. Les couleurs irradient en Technicolor, les travellings se lancent dans un ballet vaporeux, un océan de sensations point au détour des panoramiques. 10 000 Hz Legend rappelle les space-operas cotonneux confectionnés par Pink Flyod au début des seventies ("Radian"), si ce n'est que ses perspectives vertigineuses sont dessinées au pastel, sans avoir besoin de convoquer les orchestres monumentaux et les expérimentations savantes. Chez Air, l'infini est synonyme de douceur, à l'image du single "Radio #1", lequel, s'appuyant sur un rythme martial et des voix flottant dans l'atmosphère, baguenaude en fin de piste sur les traces d'Otis Redding. "How Does It Make You Feel" renoue avec la basse veloutée et la batterie voluptueuse de Melody Nelson, un software pluggé sur l'âme de Gainsbourg conversant avec les choeurs des Beatles de "Because". "Lucky Unhappy" clopine sur le rythme heurté d'un Suicide enfin apaisé ou d'un Radiohead version Kid A, plus sensuel que cérébral. "Don't Be Light" machouille son chewing-gum sur la banquette arrière d'un monospace arpentant l'Autobahn de Neu! sous la douce lumière d'une fin d'après-midi d'été. "The Vagabond" voit Beck s'exercer sur un funk ralenti en une mélopée alanguie d'extase quand "Wonder Milk Beach" convoque les espaces morriconiens.

Disque le plus ambitieux du répertoire des frenchies, 10 000 Hz Legend parvient à esquisser des tableaux grandioses sans verser dans le grandiloquent. Si ses auteurs ont perfectionné leur immédiateté pop depuis, pas sûr qu'ils aient fait mieux sur la longueur. S'agit-il d'un fleuron du néo-rétro, d'une rêverie électro confectionnée quasi-exclusivement en analogique ou d'un folk d'un genre nouveau ? Aucune idée. Reste que les pulsations sourdes qui le parcourent de bout en bout, même captées depuis d'ancestrales machines, ne peuvent être que celles d'un coeur qui bat. Air, humains après tout.

Maxime

septembre 2001

Au lendemain de la séparation de ce qui fut le plus grand groupe de rock français (n’ayons pas peur des mots), un bilan s’installe sur ce vaste mouvement musical, propre à chaque pays non-anglophone, d’avoir des formations qui utilisent leur contexte social et culturel mêlés à cette large définition du mot "rock". Bien souvent cette fusion reste hétérogène, ceci dû à des faiblesses de style. Faiblesses littéraires, avec des textes lourds et écœurants, faussement sémantiques, sombrant sans une prose ou des vers impossibles à digérer, et musicales avec des morceaux ne faisant que piller l’héritage laissé par nos amis Outre-Manche et Outre-Atlantique sans chercher à apporter une dimension sonore propre à une vision de son pays. Les musiciens ayant réussi ce tour de maître en France se comptent sur les doigts d’une main et Noir Désir a porté le moindre de ses albums au paroxysme de l’homogénéité, évoluant à chaque opus vers de nouveaux horizons, développant sa vision du monde en se remettant en question après chaque cycle pour revenir apporter des idées neuves.

La poésie de Cantat s’est envolée d’un romantisme sombre pour atteindre des sphères fonctionnant par images absurdes, métaphores incrédules et jeux de mots juxtaposés. Une beauté intrinsèque qui laisse libre choix d’interprétation entre engagement politique sublimé et simple exposition sentimentale. Sa voix également a gagné en profondeur, s’est offerte de nouvelles contemplations sourdes, paysages et natures mortes, passant d’un timbre neutre et nonchalant d’énonciation à une verve qu’on lui connaissait déjà mais qui elle aussi semble s’accorder un détachement particulier, moins fougueuse car moins jeune, mais plus sensitive, passionnée, sans illusion, avec un regard subtil. D’un "Enfant Roi" feutré et hypnotique à la pièce éclatée qu'est "L’Europe", Des Visages Des Figures prend un chemin à contre courant de ces deux derniers albums, le brulant Tostaky et le plus nuancé 666.667 Club, oubliant les écorchures pour flirter avec une richesse à la fois dense et discrète, montrant ainsi l’impossibilité de sédentarisme chez Noir Désir. Bien sûr l’on retrouve cette sensibilité à vif et cette recherche inépuisable d’évolution qui sont les seuls fils rouges caractéristiques du quatuor, mais rien ne pouvait préparer le public à une telle direction sonore. Il semblerait que les remixes de One Trip One Noise aient conforté le groupe dans une volonté d’expérimentation musicale, incorporant de nombreux éléments instrumentaux à cette structure rock pour mener ce projet dans les recoins noirs du trip-hop, des frénésies tribales, des atmosphères vaporeuses et incroyablement mélodieuses. L’audace est l’une des caractéristiques qui font la puissance des artistes, et emmener l’auditeur là où il n’aurait jamais pensé se retrouver et lui faire prendre un pied incroyable malgré tout en est une preuve flagrante.

Distillant ses mélodies dans une fragilité pessimiste, une légèreté plus sereine mais pas moins amère, le groupe explore chaque nouvelle voie comme une nouvelle vie. La puissance d’un texte de Ferré mis en ambiance pour mieux exploser avec le timbre et le superbe du chanteur ("Des Armes"), des morceaux cinglant explicitement l’univers occidental dans des boucles hypnotiques ("Le Grand Incendie", "A l’Envers, à l’Endroit") et une variété d’influences sonores en toile de fond sont autant de couleurs au tableau. "Son Style" voit sa première partie enfler sur un rock sévère pour retomber sur une seconde, guitare dépouillée et jeu d’images subtil. D’ailleurs peu de traces de l’anglais incisif des précédents opus. Si ce ne sont quelques mots intégrés dans le paysage urbain contemporain (« Il y a là l’eau, le feu, le computer, Vivendi et la Terre »), le Français se fait totalitaire ce qui semble bien logique au vu de l’évolution du style littéraire.

Des arrangements minimalistes plongent d’une seconde à l’autre en dissonances désarticulées pour remonter en crescendo somptueux, s’accordant à la plume de Cantat, enlacés ("Des Visages, Des Figures"), les guitares de Serge Teyssot-Gay se font moins saturées mais desservent parfaitement des ambiances intimes et terriblement empruntes de solitude où les mots transpirent de tensions angoissées et d’apogées lyriques tremblantes ("Bouquets de Nerfs"). Noir Désir semble s’ancrer de plus en plus dans sa vision du monde et se fondre totalement dans son art devenu bien plus musical que rock, délaissant les riffs coupants pour se plonger dans des abysses à la profondeur paradoxalement céleste, en témoigne ce dernier morceau, véritable ovni chez un groupe ayant accès aux ondes radiophoniques françaises. "L'Europe", antithèse mélodique de vingt trois minutes aux abords du free jazz et du monologue, terrain de jeu pour les paroles acides du chanteur et les divagations métaphoriques de Brigitte Fontaine, relevées par des instrumentations variées, mêlant toutes sortes de percussions, thèmes orientaux dissonants et brouillards électroniques. Une direction reprise par le groupe dans les mois qui suivirent avec "Ce N’est Pas Moi Qui Clame" et Nous N’avons Fait Que Fuir.

Ce serait à peine être borné que de dire que scander ses textes derrière une guitare aujourd’hui en France revient à enfoncer des portes béantes, ouvertes telles un gouffre clair obscur qui attire tout en son centre. Noir Désir possédait en son sein un potentiel unique d’évolution constante, une vision profonde de la création et de cette puissance vivante qui en découle. Qui sait ce que serait advenu ce quatuor s’il n’avait été fauché en plein élan. Peut-être n’en était-il qu’aux prémices de sa véritable créativité, prêt à redonner à la musique francophone la véritable signification du mot "art". En tous cas, Des Visages Des Figures renoue totalement avec la grande chanson française.

Geoffroy

mars 2002

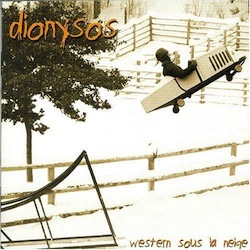

Lorsque Western sous la neige sort en 2002, les Dionysos portaient déjà trois albums sur leur dos, et quelques titres phares comme ''Coccinelle'', ''Wet'', ou ''Ciel en sauce''. Mais c'est réellement avec ce quatrième opus qu'ils s'imposent en tant que groupe hors du commun et de qualité : quel beau pseudo qu'est Dionysos, dieu du théâtre (entre autres), pour les représenter, voire les présenter.

Western sous la neige, c'est un personnage loufoque aux aventures saugrenues, tout droit sorti de l'imagination tordue de Malzieu, qui avance sur des instruments qui commencent à sortir de l'ordinaire (Monsters in love et La mécanique du coeur taperont encore plus dans l'originalité matérielle). On flirte avec la voix particulière de Babet, la violoniste, qui sonne comme un outil à part entière, et qui elle même papillonne avec les cordes. On succombe à la danse harmonieuse des instruments, et surtout on confirme cette atmosphère mal définie qui colle à leur univers. Sous cette ambiance rock/western et ces sons novateurs et intrigants, Mathias Malzieu mélange textes français et anglais, sans aucun sentiment de fausse note, ce qui lui permet de cultiver cette bulle quasi onirique. Cet amour de l'atypie et de l'aventure ne se perdra pas au fil du temps, puisque l'on va notamment rencontrer ''Giant jack'' dans Monsters in love, ou encore la touchante histoire du personnage au coeur d'horloge, dans La mécanique du coeur. L'hétérogénéité et les altérations musicales font tout le charme de l'album : soit on se retrouve face à une bataille de batterie et de guitares ciselées au son presque saturé, soit tout se joue sur la simplicité et le violon précieusement et dynamiquement manié par Babet.

Avec les plus que mythiques ''Song for a Jedi'' ou ''Anorak'', Dionysos valide sa place dans l'univers rock français, ouvrant par la même occasion la porte sur un nouveau paysage sauvage, celui du surréalisme presque tangible, dont ils restent les maitres principaux. Western sous la neige est indéniablement rock et irréfutablement à part. ''Don Diego 2000'' en perdrait, encore une fois, son latin.

Emilie

lire la chronique de l'album

mars 2002

Jean-Louis Murat, le stakhanoviste de la chanson française. L'ouvrier Alekseï Grigorievitch Stakhanov avait, selon la propagande soviétique, accompli 14 fois la norme dans l'extraction de charbon le 31 août 1935. Il fit ensuite des études et entra au ministère de l'industrie houillère avant de devenir député au Soviet suprême. Une reconnaissance en somme. A l'inverse, la contribution de Jean-Louis Murat au rock français n'a pas vraiment reçu la gratitude qui aurait pu lui être due. Lui qui édite au moins un album par an depuis Vénus en 1993 s'est fait lâcher par ses maisons de disques à plusieurs reprises malgré un certain succès public pendant quelques temps mais qui aujourd'hui semble s'être estompé au point que Murat envisage de ne plus faire de disque en son nom (en même temps, sortir en double album vinyle en 2003 ça tient de la pathologie sérieuse). C'est triste pour certains mais le reste du monde s'en fiche.

Pourquoi s'intéresser au Moujik Et Sa Femme (2002) au milieu de la production pléthorique de Murat dans les années 2000 (11 albums, on en connaît peu capables de s'aligner là-dessus) ? Parce qu'il s'agit peut-être de son seul album de la décennie qui peut avoir sa place dans un discorama rock. On a beau aimer le bonhomme, son humeur de chien (comme un Lou Reed français), son côté grincheux vaguement réac et romantique, il n'empêche qu'on s'ennuie un peu chez lui depuis quelques temps. Non pas que les disques soient mauvais : A Bird On a Poire aborde la vignette pop légère de bien belle manière, Mockba reste intéressant malgré sa longueur et Tristan est un fidèle reflet de l'amour de Murat pour une langue française surannée. Mais tout cela semble quand même plutôt dénué de guitares mordantes, d'envolées et de fun, des choses que Mustango en 1999 avait parfaitement synthétisées. L'âge expliquant peut-être cela (Murat est né en 1952), toujours est-il que l'artiste semble souvent céder à ses penchants neurasthéniques ces dernières années.

Le Moujik Et Sa Femme fait au contraire place à diverses embardées sans se laisser envahir par les balades chiantes comme la pluie. "Baby Carni Bird" débute comme un folk défoncé envoyant quelques vers d'anthologie ("Eh frère regarde c'te nouvelle, c'est-y pas un truc énorme ? Si tu veux bien vivr' dans une poubelle y t'refont une bite en or") quand soudain une guitare ultra saturée hurle des stridences jouissives, lançant le morceau sur des rails répétitifs et hypnotiques, sans réel refrain, laissant place à ses délires instrumentaux et textuels. Le texte en question est à peu près incompréhensible, comme tous ceux de l'album. Certains y ont vu des allusions à la télé-réalité ou aux attentats du 11 septembre 2001, pourquoi pas. Mais le véritable apport de Murat se trouve dans l'adaptation de la langue française à la pop, une gageure de toujours pour les auteurs et interprètes (problèmes de rythmique, d'accents toniques). Serge Gainsbourg avait résolu cela en découpant sans régularité les phrases et les syllabes. Murat adopte une autre démarche et adapte son chant plutôt que ses vers. Il joue sur le rythme et la sonorité des phrases en modulant et déformant les mots, rejoignant en cela une forme d'écriture très américaine. Sa diction se fait musicale, privilégiant le son au sens. En résulte que l'auditeur n'est jamais pris à parti, forcé d'écouter un texte dont il se contrefiche peut-être. Certains déploreront un chant tendant vers le marmonnement, toujours est-il que Murat évite d'alourdir ses mélodies avec un débit mitraillette collant mal avec la langue employée qui navigue entre l'argot ("J'ai dit quoi un mec qu'à perdu ses cheumes qu'a la berline toute inondée") et la retenue chaste ("Tu me veux dans la démesure, que je gicle une eau noire, que je crève dans l'armure par la haine des dieux").

C'est de cette manière qu'il parvient à faire tenir "Hombre", pièce de psychédélisme glandeur avec arrivée progressive de claviers et de cuivres et rappelant "Fearless" de Pink Floyd. Les nombreuses incursions de cuivres viennent relever des morceaux qui s'égarent ("Molly"). On entend sur ce disque de vraies guitares, pas trois accords acoustiques tournant en boucle durant 40 minutes ("L'Au-delà", "Ceux de Mycènes") et on y trouve de vraies lignes de basse ("Foule Romaine"), fait assez rare en France pour être signalé. Un des sommets de l'album est sans doute "Le Tremplin" final: la batterie est tribale, la guitare funky sans en faire trop et les chœurs souhaitent la bienvenue ("Johnny, welcome home") mais ont quelque chose d'inquiétant tant ils paraissent prononcés par des cannibales à l'heure du repas.

Cet album représente une certaine idée du rock joué par un Français. Pas d'humour cynique (Jacques Dutronc), de tentative d'hybridation Doors/Jacques Brel (Noir Désir) ou de power pop anglophone (Dogs), plutôt une vision d'esthète vaguement dépravé et surtout mélancolique, une humeur qui manque un peu ces derniers temps.

Pierre D