Shoegazing : spleen et onirisme par delà le mur du son

- Introduction

- Précurseurs

- Shoegazers

- Successeurs

Shoegazers

15 octobre 1990

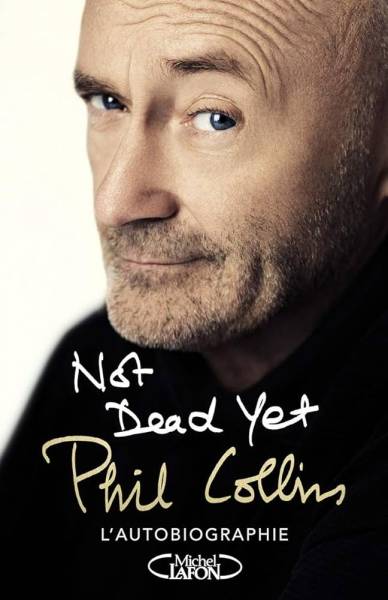

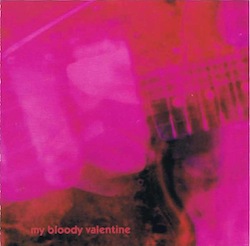

L'histoire a retenu cet album comme candidat sérieux, avec Loveless, au titre de meilleur disque de shoegazing. On connait ses raccourcis hâtifs (Ride oeuvrait à ses débuts davantage dans le registre de la noisy pop, abusivement considérée comme une métonymie du shoegaze) mais la pertinence de ses jugements ne cesse de se vérifier avec le temps, tant ce premier long format reste encore aujourd'hui l'un des sommets du rock britannique du début des années 90. Rien n'interdit toutefois de mettre en regard Nowhere et le magnum opus de My Bloody Valentine et de saisir, ne serait-ce qu'à travers leur pochette, la singularité de leur esthétique. Celle de la bande de Kevin Shields évoque une force en mouvement, prise sur le vif, un univers muqueux au rouge utérin, quand son rival patenté affiche une vague en formation sur une mer sereine dont on n'a pas fini d'explorer la signification. Elle livre en tout cas le secret alchimique du mur de son déployé par le quartet d'Oxford : condensation, liquéfaction, irisation, évaporation, le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide ou gazeux. Autrement dit forger des couches de guitares tout en les rendant aussi légères et évanescentes que la bruine, là où My Bloody Valentine multiplie les à-plats fuligineux.

Nowhere est un porte-étendard paradoxal du shoegaze. Sorti peu avant l'explosion du genre, il en exhibe les traits les plus communs tout en dépassant ses impasses. Les riffs subsumés aux pédales d'effets, quand ils ne sont pas inversés dans la grande tradition post-Revolver, abondent mais n'alourdissent pas l'atmosphère sonore et dessinent, au contraire, des paysages, creusent des espaces, déploient des pleins et des déliés ; les mélodies timidement entonnées par Mark Gardener et Andy Bell (comme aux grandes heures des Byrds) parviennent à s'immiscer dans l'oeil du cyclone ; les titres s'étendent en langueurs psychédéliques, tout en restant parfaitement arrimés au bastingage par une rythmique d'exception (grâce soit rendue à ce prodigieux batteur qu'est Laurence Colbert). Si les véritables tubes suivront plus tard, lorsque le groupe se rapprochera progressivement des canons de la brit-pop, l'album n'en finit pas de subjuguer, et "Seagull", "In A Different Place", "Polar Bear" ou "Vapour Trail" de vibrer dans l'air comme de diaphanes sirènes chantant le spleen adolescent. On en rejouerait presque l'Ancient Mariner du poème de Coleridge, sanglé dans son parka sur la proue du ferry-boat, tandis que se dessinent au loin dans la brume les côtes de Douvres. Eternel joyaux de la pop bruyante des nineties naissantes, le chef d'oeuvre de Ride n'a pas pris une ride.

Maxime

Kitchens Of Distinction : Strange Free World

18 mars 1991

Kitchens of Distinction, ou KOD pour les intimes fut l'un des meilleurs groupes de sa génération, à défaut d'être l'un des plus populaires. Formé dans le sud de l'Angleterre autour d'un chanteur suisse, d'un guitariste anglais et d'un batteur espagnol, KOD se fait (re)connaître dès la fin des années 80 grâce à des premières productions plus qu'encourageantes. Strange Free World, leur deuxième album sur une carrière longue de quatre LPs est souvent désigné comme le plus abouti et demeure celui qui a connu le succès le plus notable, notamment grâce aux singles "Quick As Rainbows" et "Drive That Fast". Pouponné par Hugh Jones, producteur attitré de Echo & The Bunnymen, il sonne plus urgent et complexe que ses compères. Car loin de distiller un shoegaze vaporeux et immatériel, KOD balance une power pop tendue, appuyée par une batterie tonnante mais encerclée d'effets de guitares qui rendent le tout étonnement onirique. On traîne même parfois sur les plates-bandes jangle d'un R.E.M. mid-80, que ce soit pour les mélodies entêtantes et accrocheuses ou le jeu vocal de Fitzgerald, pas avare de contorsions et d'engagement. Accessible, épique et ultra-soigné de la production, Strange Free World est une comète qui file droit, laissant dans son sillage quelques pépites d'un shoegaze musclé et enivrant. Quoiqu'il en soit, KOD fait partie de cette longue liste de groupes mésestimés, voire honteusement oubliés par les grandes lignes de l'Histoire. Pourtant, à l'image de Ride qui a sans raison évidente embrassé un succès planétaire, leur musique fait le lien entre le rock noisy des ricains et la pop toute britannique des 90's. Et le fait foutrement bien.

Kevin

14 mai 1991

On a déjà dit tout le bien qu’on pensait du premier album de Mercury Rev. Leur place au panthéon du shoegazing est assurée avec ce Yerself Is Steam pharaonique bien que le groupe soit né du mauvais côté de l’Atlantique. L’année où My Bloody Valentine sort Loveless, Mercury Rev est bien peu en phase avec le Nevermind de Nirvana. Chez eux pas de teenage angst ou de pulsions de mort pré pubères. Ils saisissent le son des Jesus And Mary Chain et contrebalancent leur fracas sonore avec un psychédélisme emprunté aux Beach Boys de Pet Sounds ou au Pink Floyd barrettien. Voix enfantines, distorsion éléphantesque et structures de chansons extraites du cerveau d’un aliéné, c’est un chef-d’œuvre de déséquilibré mental. Les membres de Mercury Rev sont alors les seuls avec leurs potes de The Flaming Lips à porter l’étendard floydien sublimé par des stridences guitaristiques surpuissantes. Ils étaient alors sur le toit du monde mais personne ne s’en est rendu compte.

Pierre D

lire la chronique de l'album

4 novembre 1991

C'est du rock, puisque l'on entend des guitares. Mais les riffs, empilés, concassés, délayés, distendus, font songer au grondement de puissants mammifères marins ou au crissement lointain des mouettes. C'est de la pop, puisque l'on perçoit des bribes de mélodies timidement entonnées par Blinda Butcher. Mais sa voix blanche surnage vaguement à la surface de l'enivrant bourdonnement ambiant. My Bloody Valentine ou le rock autre. Celui de l'interstice, de l'entre-deux, celui qui a percé le mur du son pour atteindre l'autre rive. On écoute Loveless comme on contemple une toile de Vasarely ou de Staël, happé par les vertiges de l'abstraction. Il est à ce titre peu surprenant que tant de métaphores picturales aient été employées pour décrire cet hapax sonique, car il déploie un paysage sonore si dense, avec ses bosses, ses crevasses, sa tessiture particulière, qu'on croirait presque pouvoir le voir et le toucher. Loveless comme expérience synesthésique. Kevin Shields, et ses troupes embarquées de plus ou moins bonne grâce dans son délire perfectionniste, réalise sur le rock un joli petit prodige, nous qui pensions avoir déjà tout entendu. Comme d'autres cerveaux embrumés avant lui, il le libère du carcan binaire et de sa syntaxe linéaire pour l'emmener ailleurs, tout en parvenant à concilier expérimentation et plaisir d'écoute, même si une masse d'auditeurs restera toujours irrémédiablement sur le carreau.

Revers de la médaille : comme pour les Beatles ou Jimi Hendrix en leur temps, il est quasiment impossible pour le groupe de reproduire sur scène ces morceaux ébauchés de longs mois durant en studio, éprouvant les nerfs et le portefeuille de son label Creation. Loveless façonne un rock (s'il s'agit encore de ça) qui est ontologiquement affaire d'enregistrement et nécessite donc le support musical idoine (le plus fidèle possible, d'où ces remasterisations salutaires). Il se goûte dans l'intimité, avec soi et pour soi, et non dans le vacarme anonyme de la foule. Le quatuor irlandais a en tout cas marqué l'histoire, tant on ne cesse de relever partout les stigmates de son héritage insidieux. Qu'il ait cristallisé la scène shoegaze à la seule force de son deuxième album apparaît presque comme accessoire au final, car ce disque s'avère trop unique pour être réduit à une simple formule qu'il suffirait de reproduire mécaniquement. My Bloody Valentine n'est pas une figure de proue, c'est un continent à lui seul, qu'on ne se lassera pas d'explorer, sans carte et sans boussole.

Maxime

lire la chronique de l'album

27 janvier 1992

En 1989, la dernière trouvaille de 4AD s'appelle Lush et le label tant vénéré Outre-Manche fait s'emballer la presse musicale qui analyse le nouveau phénomène sous toutes les coutures suite à son premier mini album, Scar. Lush est même l'un des premiers groupes à être étiqueté shoegazing. Les deux filles et les deux garçons de ce quatuor anglais s'appuient sur des sons réverbés et noisy accompagnés par la voix éthérée de la guitariste Miki Berenyi, une charmante eurasienne aux cheveux rouges. Spooky, produit par Robin Guthrie des Cocteau Twins, est un premier album beaucoup plus rêveur que les précédents EP. On ne peut s'empêcher d'y entendre de fortes résonances avec le célèbre groupe de son producteur. Seul le mur du son des guitares reste sensiblement plus élevé, comme sur "Nothing Natural", l'un des trois singles qui confortent la renommée grandissante de Lush. Perry Farrell, leader de Jane's Addiction, les convie même à être en haut de l'affiche de son festival Lollapalooza. Le groupe surfe sur cette fulgurante célébrité mais dérivera avec la vague brit-pop qui va déferler peu après en délaissant la touchante fébrilité de ses débuts noisy. Malgré deux autres opus, Lush, qui ne survivra pas au suicide de son batteur Chris Acland en 1996, nous laisse une empreinte plus émotionnelle et historique que purement musicale dans l'univers du shoegaze.

Marc

26 avril 1993

Cranes se met en route à la fin des années 80, bercé par Cocteau Twins ou Dead Can Dance, ce groupe du sud de l'Angleterre n'a pas tardé à faire sensation. Forever est leur deuxième album, il sort en 93 et goûte une recette qui a fait ses preuves : un habile mélange de dream pop et de darkwave. Esthétique légèrement portée sur le crayon noir, une chanteuse, Alison Shaw, à la voix d'enfant et un méchant talent pour tricoter des ambiances froides mais sans jamais sombrer dans un pathos gothique ronflant. L'album est d'ailleurs façonné dans le sillage d'une tournée mondiale en première partie de The Cure, Robert Smith ayant été séduit par l'imagination débridée et sombre du groupe. Forever, nommé ainsi en hommage à une chanson de leurs mentors maquillés, sert donc une dream pop de cathédrale, lyrique et spirituelle, habitée de pianos et de cordes et qui n'hésite pas à exacerber nos instincts primaires. Le tout peut aussi se muscler très sévèrement, comme sur "Adrift", titre à deux vitesses qui lorgne du côté de l'indus bourrin, ou sur "Clear", tout en guitares tranchantes et en atmosphère inconfortable. C'est en somme un objet parfaitement maîtrisé, sensible tout en montrant les dents et qui demeure la pierre angulaire d'une longue carrière sans fausse note.

Kevin

01 juin 1993

Slowdive incarne presque à lui tout seul ce qu'est la dream pop. Ils ne sont ni les premiers, ni les derniers à s'y être frotté, mais en deux albums (considérons le troisième, Pygmalion comme franchement à part) ils ont tout bonnement défini à quoi cela devait ressembler. Souvlaki, leur deuxième LP sorti en 93 est clairement celui qui sonne le plus juste, le plus ambitieux, davantage qu'un Just For A Day plus personnel et maladroit. Souvlaki est un diamant poli, extrêmement bien balancé. Toujours à l'équilibre entre dream et pop, il compose une pièce riche et raffinée mais étonnement accessible. Les contributions de Brian Eno sur quelques morceaux ne sont d'ailleurs pas étrangères à ce constat, mais le groupe de Reading en profite surtout pour confirmer l'absolue identité de sa musique. Un background aérien et mélodieux qui brode un son reconnaissable entre mille qui demeure aujourd'hui une valeur étalon presque intouchable. Puis ces quelques fugaces accélérations qui chahutent la tranquillité ambiante, notamment le final homérique de ''Souvlaki Space Station'', véritable pièce maîtresse de leur discographie. Bercés par les voix suaves de Neil Hastead et Rachel Goswell, les dix titres coulent sans résistance et sans accroc, comme un ''Sing'' bourdonnant ou un ''Dagger'' aux allures de comptine folk. Un album quasiment sans égal à l'heure qu'il est, sans la moindre erreur et qui est toujours aussi actuel dix ans après. Comme quoi, le rêve et une production léchée, ça conserve.

Kevin

21 juin 1993

Il ne fait pas toujours bon de réexaminer un genre vingt ans après son apparition. En l'état, un droit d'inventaire mené sur le shoegaze a tôt fait de virer au jeu de massacre, tant nombre de ses groupes majeurs ont mal vieilli. Pour un Loveless ou un Nowhere, on se retrouve face à un monceau de pensums amorphes péniblement enfantés par une armée de post-ados anémiques en anorak dont on a bien fait d'oublier les noms : Curve, Chapterhouse, Boo Radleys, Lush et autres Swervedriver s'avèrent aujourd'hui rigoureusement inécoutables. Ce qui reste un mystère, à l'heure où l'on boucle ce dossier, car le mouvement s'appuie sur des références de bon goût et connait une postérité certaine et plutôt de bon aloi. On pourrait prendre n'importe lequel de ces albums pour illustrer l'obsolescence de cette période mais tant qu'à faire, autant se tourner vers le premier album de The Verve. Pour le coup, Richard Ashcroft et ses sbires ont bien loupé leur entrée en matière.

S'aventurant sur les terres d'un genre à la mode qui s'apprêtait pourtant à rapidement décliner quelques mois plus tard, le groupe livre à son corps défendant une radiographie parfaite de ce que peut être le shoegazing quand on n'a pas la science sonore de Kevin Shields ou le songwriting de Mark Gardener et Andy Bell. C'est-à-dire du psychédélisme lourdaud et invertébré. Les murs de guitares sont pesants (dans tous les sens du terme), la rythmique pataude et les mélodies plaintives déclamées par un Ashcroft précieux tout simplement horripilantes, quand elles ne sont pas inexistantes (mais y'en avait-il sur Loveless ?). Quel calvaire cela devait être en concert... On ne sait pas bien ce que cherchaient les musiciens, retrouver la poésie acide des Doors ou les transes kaléidoscopiques d'Amon Düül II, ou simplement surfer sur la vague. En tout cas c'est raté. Voilà qui donnera de l'eau au moulin de ceux qui considèrent, souvent à juste titre, que la technique sonore ne fait pas tout. On reste stupéfait que certains critiques, majoritairement en Angleterre, s'entêtent à considérer ce disque comme un chef d'oeuvre. Le groupe quant à lui s'émancipera bien vite du genre pour rejoindre le moule plus orthodoxe de la brit-pop, sans toutefois jamais totalement renoncer à ses aspirations planantes. Pas de bol, un procès avec les Rolling Stones casse le bel élan de Urban Hymns, et les Anglais d'amorcer un come-back 10 ans plus tard dans une relative indifférence. The Verve, ou la loose totale.

Maxime

16 juin 1997

"Space rock", "neo pschédélisme", beaucoup de dénominations pour la musique de Spiritualized mais rarement "shoegazing". Pourtant entre le rack de pédales d’effets de 6 pieds de long, la fuzz et la saturation permanentes ainsi que les passages de… bruit (le climax de "Cop Shoot Cop"), Spiritualized est au moins héritier de ce courant. Le Wall of Sound de guitares distordues et noisy créé par Jason "Spaceman" Pierce a peut-être plus à voir avec son altération des sens qu’avec la recherche obsessionnelle d’un Kevin Shields maniaque. Loin du rêve, les explosions de décibels sont là pour sublimer la douleur de la rupture amoureuse : "all of my thoughts are with you", "stay with me", "Lord I have a broken heart". La cathédrale Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space tremble parfois sur ses fondations quand Jason Pierce s’aventure trop loin dans l’abstraction ("The Individual") ou les mid-tempi mollassons mais l’ensemble reste impressionnant et compte parmi les grands moments du shoegazing.

Pierre D

20 août 1997

Catherine Wheel a vécu dix ans, de 90 à 2000 et a eu le temps de produire cinq albums qui ont, selon le point de vue, soit eu l'audace de suivre la mouvance, soit le talent pour l'anticiper, voire la provoquer. Le groupe de l'est de l'Angleterre nous est en effet apparu au tournant de la décennie les deux pieds dans le shoegaze, avant de progressivement en sortir un et demi pour les replonger dans les eaux confortables de la brit pop bien punchy. Et quelque part, grand bien leur en a pris. Adam & Eve, leur quatrième LP sort en 97 et demeure la preuve que le groupe s'est émancipé de ses influences pour barbouiller un pot-pourri très actuel. Des guitares, même acoustiques, en veux-tu-en-voilà, un chant clair et impliqué, mais surtout, un talent formidable pour serrer les cœurs avec un rock psyché qui n'a pas pris une ride. Tous les morceaux poussent au-delà des cinq minutes et affichent des compositions d'une fluidité épique qui paraît inscrite dans leurs gênes. Et chacun d'entre eux se paie le luxe de se gratiner un refrain qui reste longtemps, longtemps entre les oreilles ("Ma Solituda", "Delicious", que des tubes fracassants). Du shoegaze à la brit pop psychédélique et adolescente, le chemin n'était pas évident au premier abord, mais Catherine Wheel a su en faire un album mémorable, énergique et outrageusement bien sculpté.

Kevin